Perspectives contemporaines de la Sémiologie graphique

@AnthonyMasure

Professeur associé et responsable de la recherche, HEAD – Genève (HES-SO)

—

Conférences sur le design (dir. Catherine Chomarat-Ruiz), session « Contribution du design et des technologies numériques pour la recherche sur le patrimoine scientifique »

—

Université Paris 1 Panthéon Sorbonne, 25 janvier 2023

0 —

Contexte

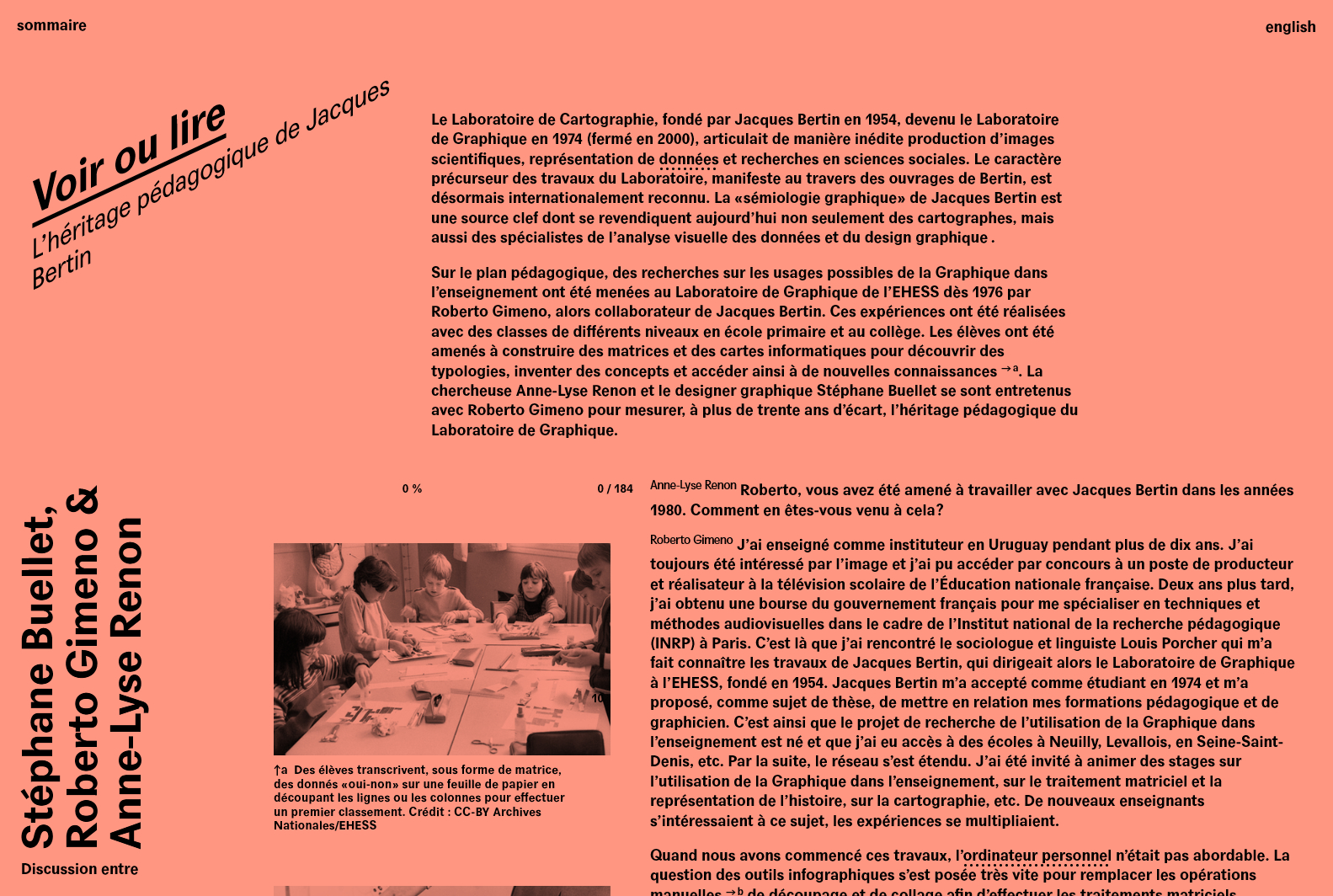

Rétrospective Bertin, EHESS, 2017

« Voir ou lire », Back Office, no 2, 2018

ANR DESIGNSHS, 2021-2025

1 —

Pourquoi Jacques Bertin aujourd’hui ?

Héritages de Jacques Bertin

- Mettre à jour les influences de Jacques Bertin dans le design graphique contemporain

- Clarifier les liens entre la « prétention à l’objectivité » de la cartographie et la « rationalité » des programmes numériques

- Étudier les ramifications la dataviz et les cultural analytics

- Examiner les implications plus larges de la Sémiologie graphique dans les environnements numériques

2 —

La cartographie du 18e siècle comme base de l’objectivité scientifique

Henri Desbois, « L’œil et la toise : l’objectivité cartographique du 18e à nos jours », Cartes et géomatique, revue du Comité français de cartographie, no 235-236 [actes du colloque « La face cachée des cartes », Montpellier, 2017], mars-juin 2018, p. 67-78

2.1 —

La cartographie comme modèle de vision

Henri Desbois

- la cartographie topographique du 18e siècle a formé un certain idéal de scientificité qui préfigure l’idéal d’objectivité du 19e siècle (Daston & Galison)

- En incarnant simultanément une forme nouvelle de regard et une pratique de mesure, elle définit un type de représentation détaché de la subjectivité humaine individuelle

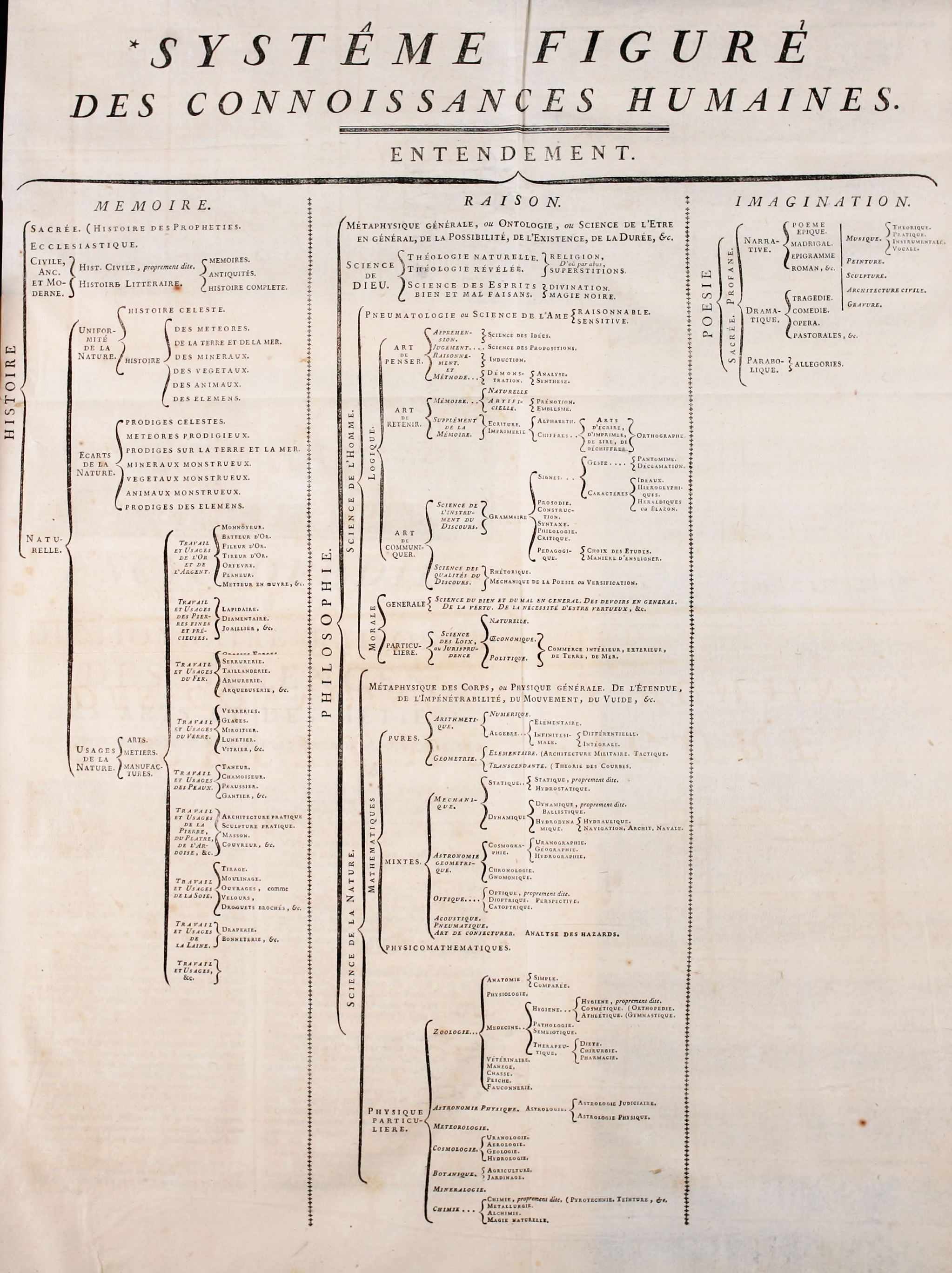

Jean D’Alembert, « Système figuré des connaissances humaines », 1751

La carte comme mode privilégié de représentation des connaissances

« Ce [schéma] consiste à […] rassembler [les connaissances] dans le plus petit espace possible, et à placer, pour ainsi dire, le Philosophe au-dessus de ce vaste labyrinthe dans un point de vue fort élevé d’où il puisse apercevoir à la fois les Sciences et les Arts principaux ; voir d’un coup d’œil les objets de ses spéculations, et les opérations qu’il peut faire sur ces objets […]. Ces cartes particulières seront les différents articles de notre Encyclopédie, et l’arbre ou système figuré en sera la mappemonde. »

— D’Alembert, « Discours préliminaire à l’Encyclopédie », 1751

« Je vole avec la rapidité de l’ouragan tantôt au plus haut des airs, tantôt à cent pieds du sol, et la carte africaine se déroule sous mes yeux dans le grand atlas du Monde ! »

— Jules Vernes, Cinq semaines en ballon, 1863, chapitre 3

Philippe Mercier, Le sens de la vue, 1744-1747, huile sur toile, Yale Center for British Art

Selon Desbois, cette peinture montre que les lois qui produisent la cartographie sont aussi fixes et prévisibles que les lois des rayons lumineux.

« [Une] mappemonde […] montre le globe de tous côtés à la fois, mais même dans le cas d’une carte à plus grande échelle, il n’y a pas de point de vue unique : l’observateur est à la verticale de tout point de l’espace représenté. On pourrait, à plus d’un titre, qualifier ce type de vue de désincarnée. Non seulement l’observateur est libéré de son corps pesant, mais en plus, il n’est pas attaché à un point unique. »

— Henri Desbois, « L’œil et la toise », 2018

« Carte de Cassini » (ou « Carte de l’Académie »), 1750-1815

Selon Desbois, il faut réduire tant que possible le jugement humain individuel

2.2 —

La cartographie comme base des unités de mesure

Passage de la cartographie à la normalisation des mesures

Le décret du 18 germinal an III (7 avril 1795) « relatif aux poids et mesures » institue le système métrique décimal. Il est basé sur une grandeur naturelle, dégagée de tout arbitraire humain. Le « mètre » se base ainsi sur un quart de méridien, soit la distance de l’équateur au pôle.

Décret du 18 germinal an III (7 avril 1795) « relatif aux poids et mesures »

Étalon prototype du mètre avec son étui, fabriqué par Lenoir, platine, 1799

2.3 —

L’invention de l’objectivité scientifique au 19e siècle

Lorraine Daston, Peter Galison, Objectivité [2007], Dijon, Les Presses du Réel, 2012

« La science [du 19e siècle] s’applique à des objets qui existent hors des individus qui les observent et au sujet desquels il est possible d’énoncer des propriétés (sous forme de relations) véridiques (au sens de vérifiables) indépendamment des observateurs. »

— Henri Desbois, « L’œil et la toise : l’objectivité cartographique du 18e à nos jours »

« Ce que nous appelons la réalité objective, c’est, en dernière analyse, ce qui est commun à plusieurs êtres pensants, et pourrait être commun à tous : cette partie commune, nous le verrons, ce ne peut être que l’harmonie exprimée par les lois mathématiques. »

— Henri Poincaré, La valeur de la science, Paris, Flammarion, 1905

2.4 —

L’invention de l’objectivité scientifique au 19e siècle

« La carte de l’Académie est sobre, et porte assez peu de chiffres. La carte d’État-major, qui lui succède, porte quelques lignes géodésiques, des coordonnées dans son cadre, et de nombreux points cotés. Toutes ces indications ont une portée pratique, mais aussi, dans le même temps, une fonction rhétorique : rappeler que la carte est fondée sur la mesure et le calcul. […] Son objectivité est d’autant moins susceptible d’être mise en question que les principes cartographiques sont stabilisés. »

— Henri Desbois, « L’œil et la toise », 2018

La carte d’État-major du XIXe siècle, 978 dessins-minutes, Grand Palais, 2012

2.5 —

Déconstruire la carte

John Brian Harley, Déconstruire la carte, Cartographica, vol. 26, no 2, 1989, p. 1-20

« [Nous] avons tendance à partir de l’hypothèse que les cartographes se consacrent sans équivoque à la production d’une connaissance scientifique ou objective. […] Le but est de suggérer qu’une épistémologie alternative, enracinée dans la théorie sociale plutôt que dans le scientifisme positiviste, est plus appropriée pour l’histoire de la cartographie. On montrera que même les cartes ‹ scientifiques › sont produites non seulement en fonction des ‹ règles de l’ordre géométrique de la raison › mais aussi des ‹ normes et valeurs de l’ordre de la tradition sociale ›. »

— John Brian Harley, « Déconstruire la carte », 1989

« À mesure qu’ils adoptent la cartographie assistée par ordinateur et les systèmes d’information géographique, la rhétorique scientiste des faiseurs de cartes devient plus assourdissante. »

— John Brian Harley, « Déconstruire la carte », 1989

3 —

De la sémiologie graphique à la visualisation de données

3.1 —

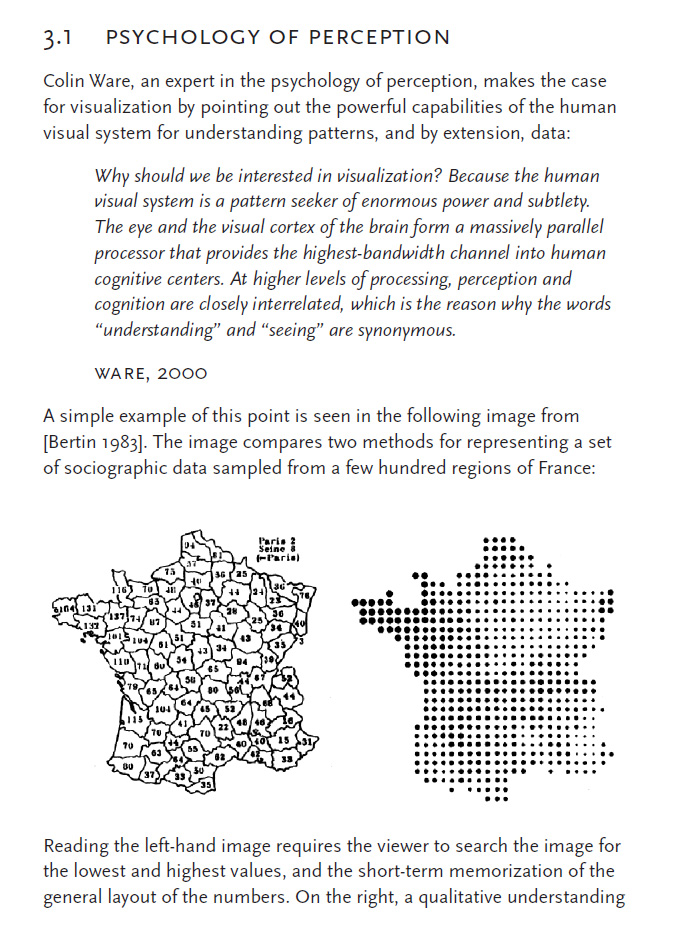

La sémiologie graphique de Jacques Bertin

Jacques Bertin (1918–2010)

Gilles Palsky, « La Sémiologie graphique de Jacques Bertin a cinquante ans ! », 2007

La Graphique de Jacques Bertin

- Publication de la Sémiologie graphique en 1967

- Fonder la représentation cartographique sur un système de signes (les « variables visuelles ») qui soit scientifiquement prouvé

- Primauté de l’efficacité de la communication sur le précision (simplification préalable de l’information)

- Caractère dynamique (mobile) de l’image et importance de la manipulation tangible

- Cette doxa cartographique a grandement influencé les cartographes depuis les années 1970

« Il importe donc de définir un critère précis, mesurable, à partir duquel on puisse classer les constructions, définir incontestablement la meilleure et expliquer, s’il y a lieu, pourquoi certains lecteurs préfèrent une construction et certains une autre. Nous appellerons ce critère ‹ l’efficacité ›. […] Si pour obtenir une réponse correcte et complète à une question donnée, et, toutes choses égales, une construction requiert un temps d’observation plus court qu’une autre construction, on dira qu’elle est plus efficace pour cette question. »

— Jacques Bertin, Sémiologie graphique. Les diagrammes. Les réseaux. Les cartes, Paris, Gauthier-Villars, 1967, p. 139

« [L’enjeu de Bertin] est clair : maîtriser la communication, et poser les règles d’un système ‹ purifié ›, c’est-à-dire exclusivement scientifique, rigoureux et neutre. C’est oublier que même si une légende prédéfinit une signification, un signe peut toujours en revêtir d’autres à la lecture. Un signe n’est jamais purement dénotatif, il connote également, et toutes ses connotations sont transférées sur l’objet. Une carte a plus qu’un sens littéral : elle développe aussi des significations métaphoriques, ou symboliques. »

— Gilles Palsky, « La Sémiologie graphique de Jacques Bertin a cinquante ans ! », VisionsCarto.net, 2007

Les angles morts de la Graphique selon Gilles Palsky

- Le modèle de la communication de Claude Elwood Shannon et Warren Weaver (1948) n’est pas soluble dans le visible

- Les règles techniques, juridiques ou graphiques masquent les valeurs transcendantales et morales des cartes (J. B. Harley)

- les notions de règle, d’efficacité ou d’« image » ne prennent pas en compte les aspects culturels de la lecture d’une représentation graphique

- Quid de la dimension esthétique, celle de « l’œil du peintre » ?

4 —

Poursuites de la sémiologie graphique dans la dataviz et les interfaces contemporaines

4.1 —

Revival d’une esthétique rétro-futuriste

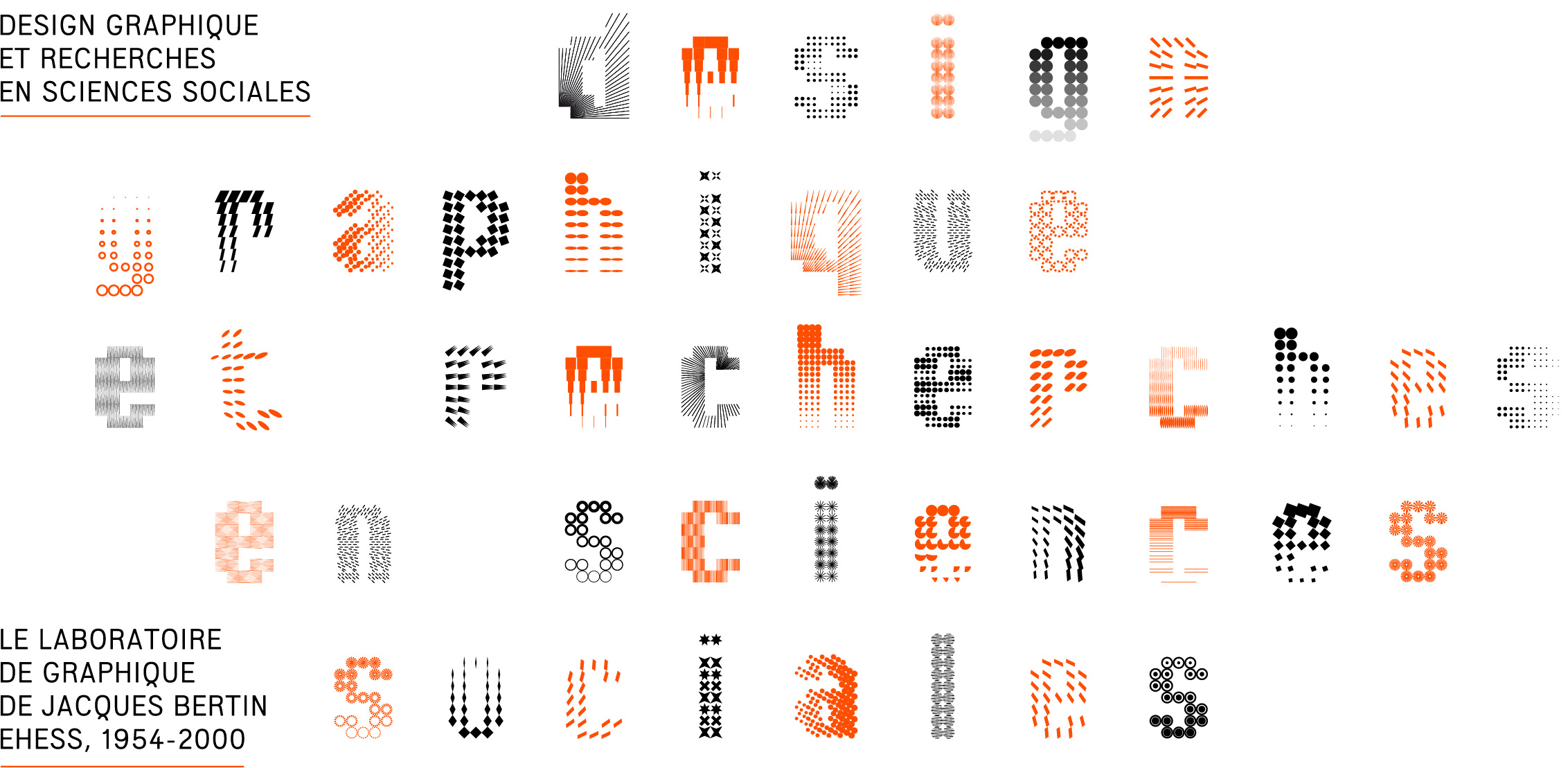

Exposition dirigée par Anne-Lyse Renon, EHESS Paris, 2017

Ludovic Duhem (dir.), Crash Metropolis, T&P, 2022. Design graphique : Office ABC et Sarah Kremer

« Le séquençage du volume propose une sorte de cartographie. La Graphique de Jacques Bertin est convoquée. Cette grammaire de formes identifiables et répétées sert de partition. Elle accompagne les pages de titre et permet de naviguer facilement dans l’ouvrage en suivant ces points de repères. »

Roman Seban, 2022

Roman Seban, 2022

Roman Seban, 2022

Roman Seban, 2022

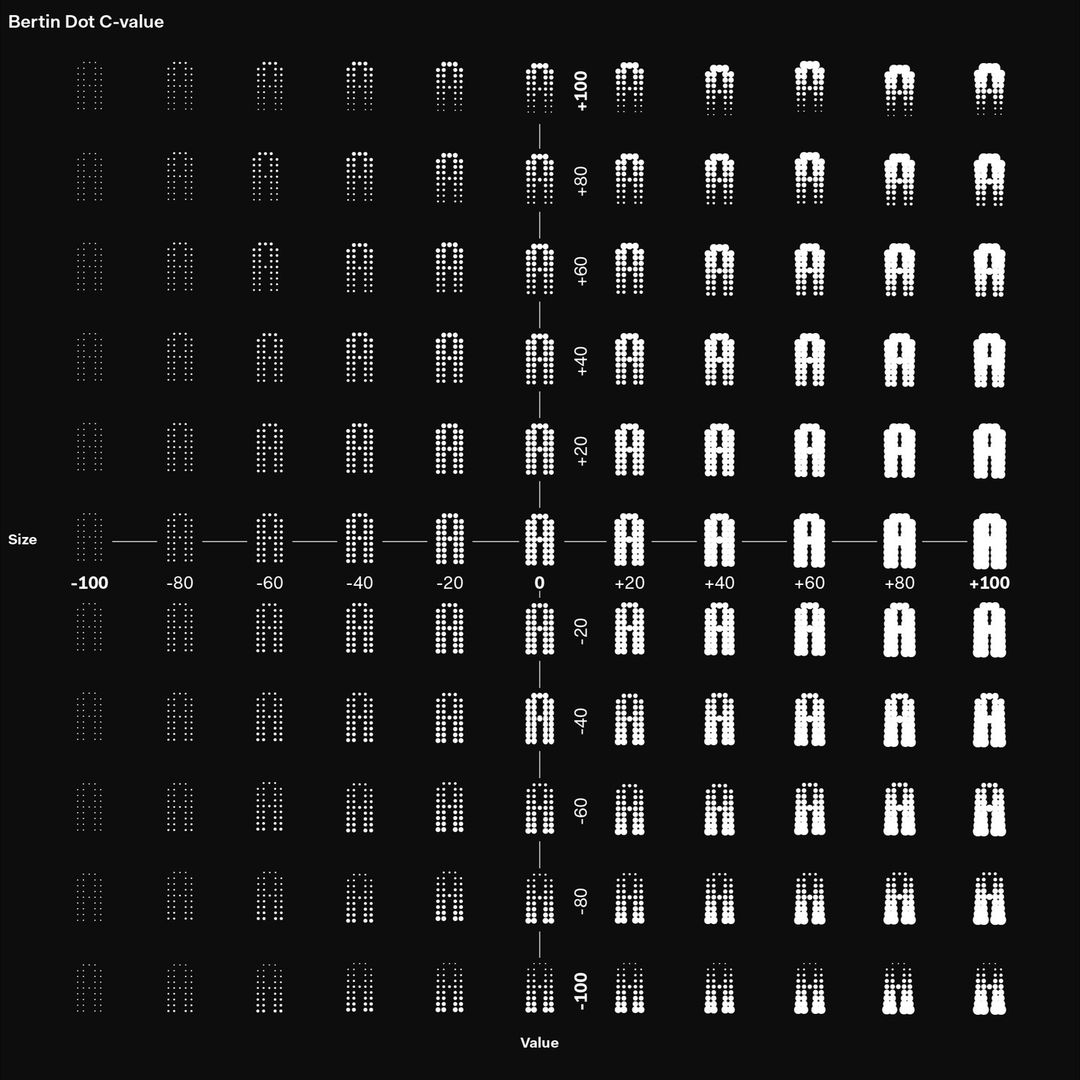

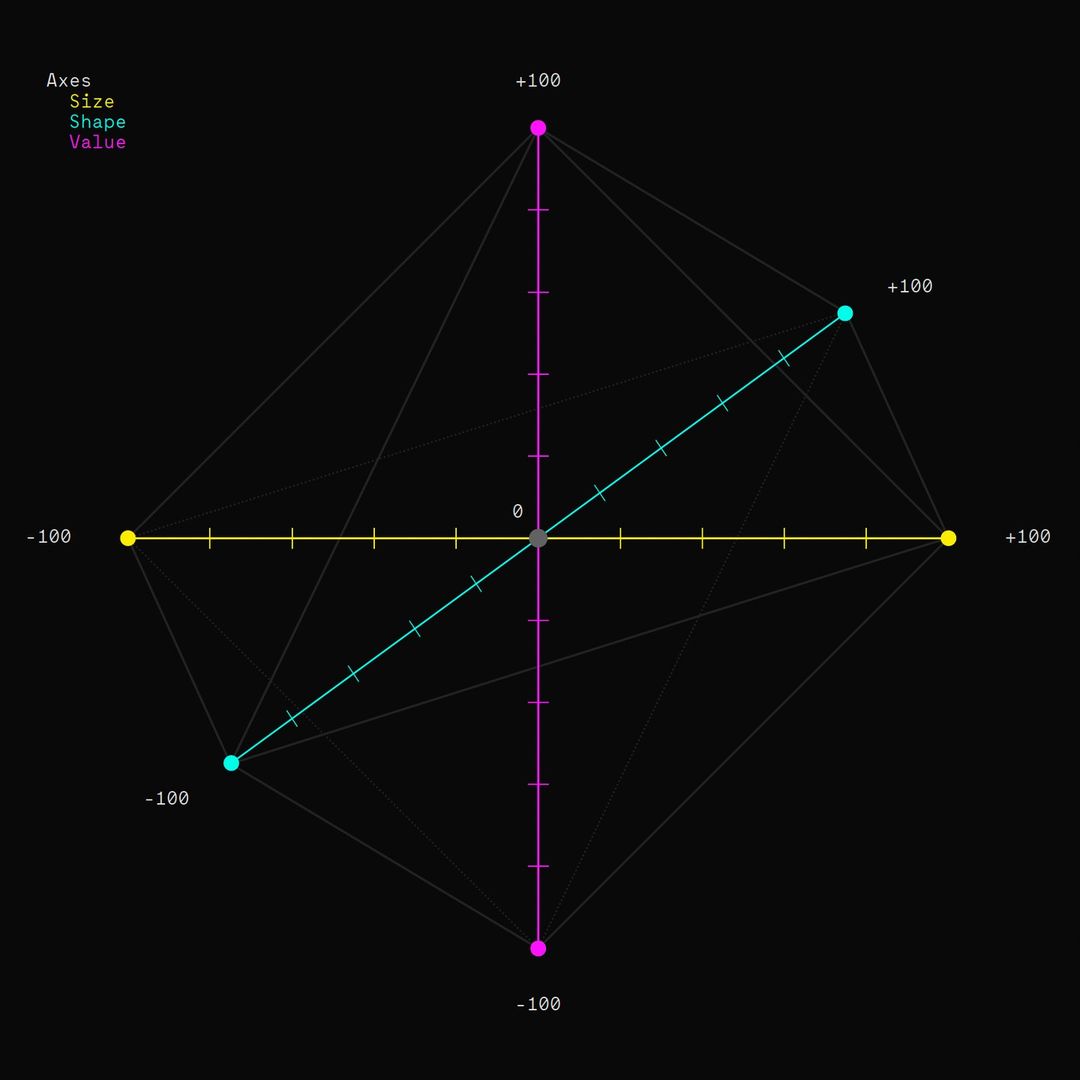

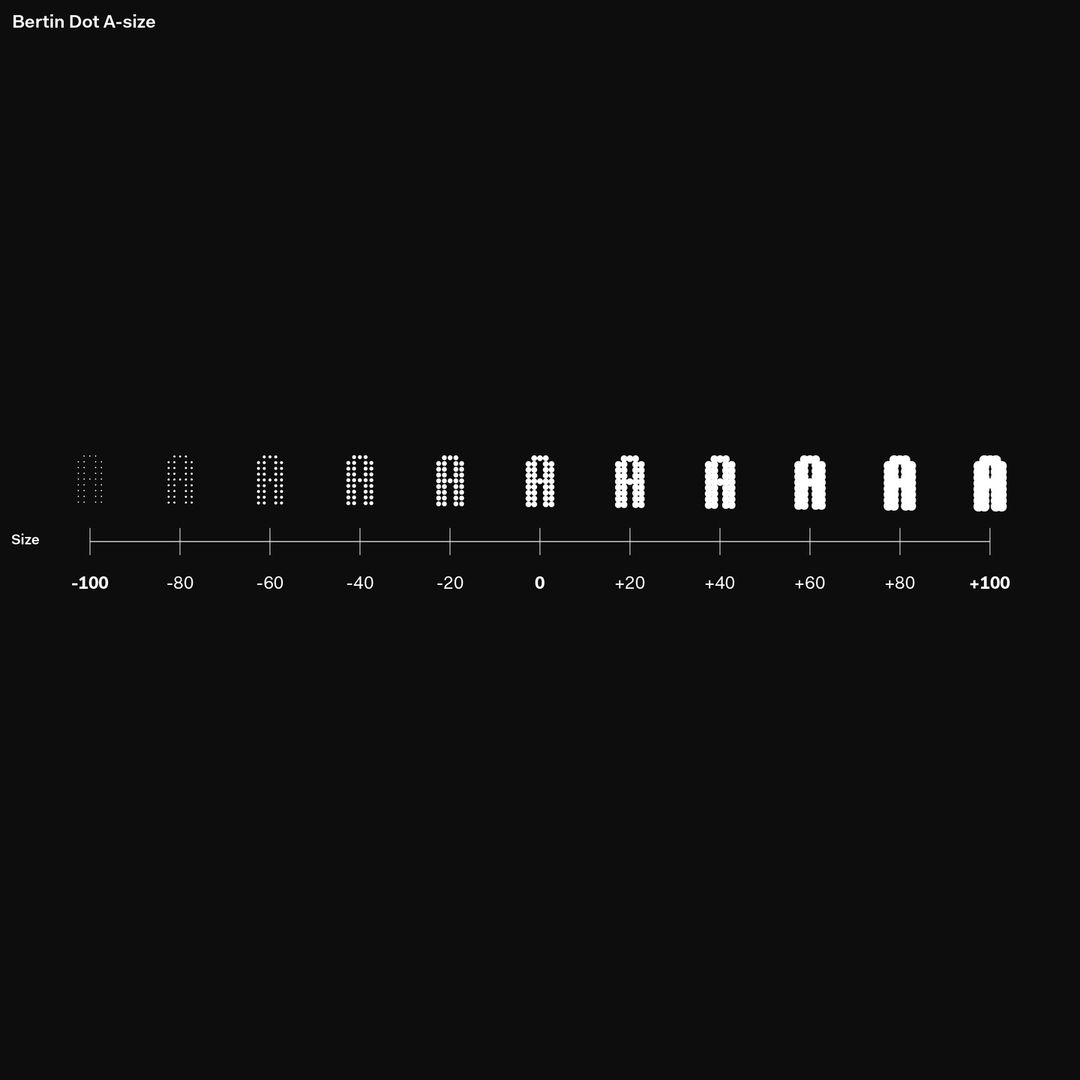

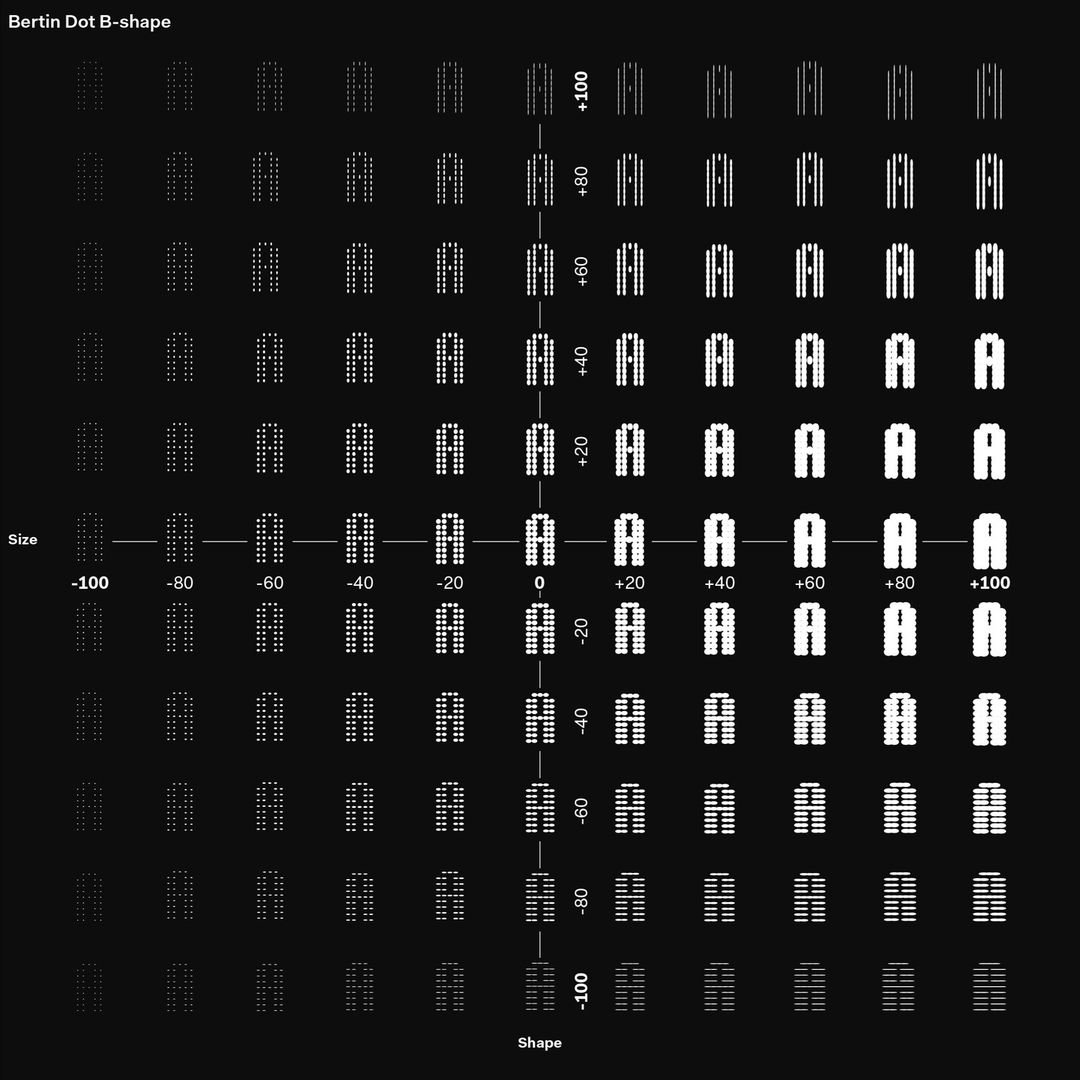

Revival d’une esthétique rétro-futuriste

- Prolongement possible des variables visuelles dans les caractères « variables »

(variable fonts) - Notion de « design space » : un espace de jeu paramétrable et réactif

- Des codes visuels autonomes, détachés du lien aux données de base

4.2 —

Sémiologie graphique

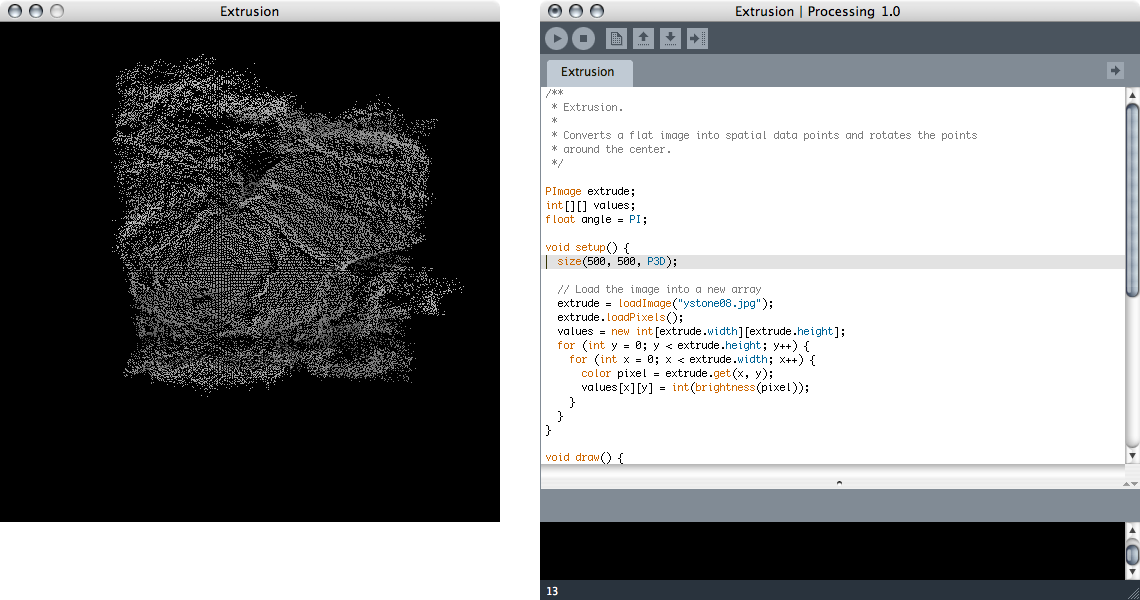

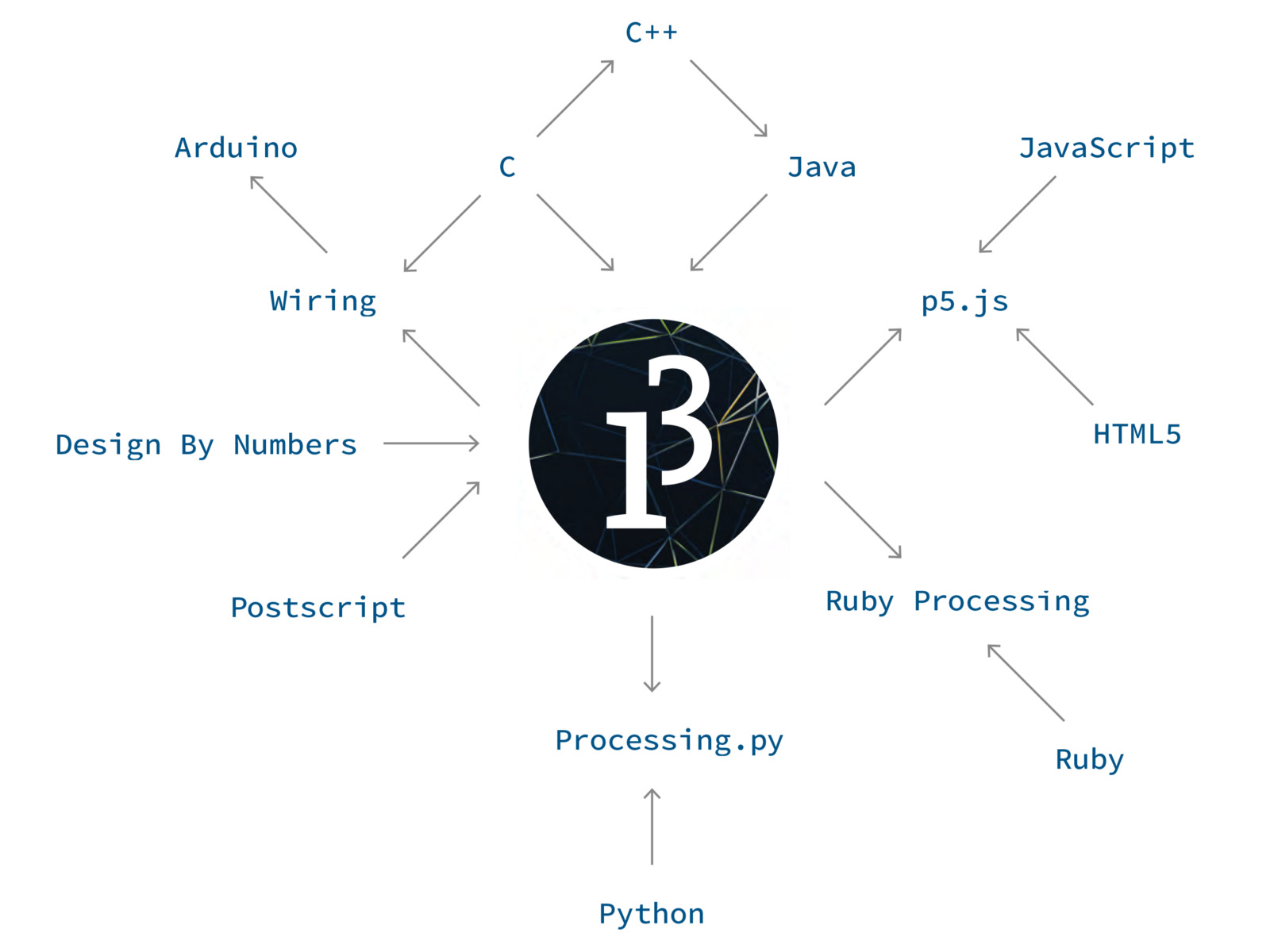

et creative coding

Ben Fry, Computational Information Design, MIT, PhD in Media Arts & Sciences, 2004

Le développement du logiciel Processing commence en 2001

Processing 1.0 IDE, MacOS

Casey Reas & Ben Fry, « A Modern Prometheus », 2018

Sémiologie graphique et creative coding

- Liens entre cartographie topographique et cartographie d’informations

- Comme le territoire terrestre, la lecture des informations est contextuelle

- Avec le creative coding, la donnée devient une matière esthétique autonome et se détache du lien au réel

4.3 —

Variables visuelles et guidelines des app stores

Google Material Design (2014–)

« On ne considérera donc que ce qui est représentable sur une feuille plane de papier blanc d’un format moyen, sous un éclairage normal, par tous les moyens graphiques. »

— Sémiologie Graphique, 1967, p. 10 (cité par Christian Fauré)

Variables visuelles et guidelines des app stores

- Insuffisance de la Graphique à prendre en compte les spécificités des écrans. Et quid des interfaces sonores, neuronales, etc. ?

- Se demander si le Google Material Design pourrait être considéré comme l’établissement d’une rationalité universalisante du langage graphique

4.4 —

De la cartographie à la donnée jouable

Google Earth (2018), version renforcée de l’objectivité cartographique

Watchdogs 1, Ubisoft, 2014

« Watch Dogs website maps your unprotected social data », Wired, 2013

De la cartographie à la donnée jouable

- Le jeu vidéo offre un renouvellement des interfaces et du rapport au territoire. L’objectivité devient objectif de jeu

- Ce qui devait doubler le réel forme des territoires à explorer, dont la représentation pose de nouvelles questions

- L’interaction avec ces données sort du périmètre de la graphique qui se focalisait sur l’optique (la compréhension par le visuel)

5 —

Les Cultural Analytics, ou

la datafication des productions culturelles

Lev Manovich (1960–)

Lev Manovich, Le langage des nouveaux médias [2001], Dijon, Les Presses du Réel, 2015

Lev Manovich, Software Takes Command, New York, Bloomsbury, 2013

Site Web du Cultural Analytics Lab (2007)

Lev Manovich (dir.), Phototrails / Instagram Cities, 2012-2015

Lev Manovich (dir.), Selfie City, 2014

Lev Manovich, « Introduction aux Cultural Analytics » [décembre 2016] entretien avec Anthony Masure, trad. de l’anglais par Anthony Masure et Kévin Donnot, article inédit initialement prévu pour la revue Back Office, no 1, « Faire avec », février 2017

« Le but ultime des analytiques culturelles devrait être de cartographier et de comprendre en détail la diversité des objets culturels contemporains […], c’est-à-dire se concentrer sur leurs différence, et pas seulement sur leurs points communs. […] Aujourd’hui, je peux utiliser n’importe quel ordinateur pour cartographier et visualiser des milliers de différences entre des dizaines de millions d’objets. Nous n’avons plus d’excuse pour nous concentrer uniquement sur ce que les objets ou les comportements culturels partagent — ce que nous faisons quand nous les catégorisons ou quand nous les percevons comme des exemples de grandes typologies. »

— Lev Manovich, « Introduction aux Cultural Analytics », décembre 2016

Christian Fauré, « Digital Studies (2) : Cultural Analytics », août 2011

Fauré relie explicitement les Cultural Analytics à Jacques Bertin !

De la sémiologie graphique aux Cultural Analytics

- Relire les Cultural Analytics au prisme de la Sémiologie graphique

- Persistence, dans l’informatique, du point de vue surplombant de la cartographie du 18e

6 —

Sémiologie graphique et

machine learning

OpenAI, DALL·E 2, 2022

OpenAI, ChatGPT, 2022

Anthony Masure, Design sous artifice : la création au risque du machine learning, HEAD – Publishing, 2023

Perfect Memory : « As-a-Brain Technology: when digital resources become business assets »

Sémiologie graphique et machine learning

- Découpage du réel en coordonnées géométriques (« vecteurs »)

- Approche du sens par des modèles statistiques (probabilités)

- Tentatives de relier le machine learning et la sémantique

Conclusion —

Vers des données situées ?

Synthèse

- Revival d’une esthétique rétro-futuriste

- Sémiologie graphique et creative coding

- Variables visuelles et guidelines des app stores

- De la cartographie à la donnée jouable

Poursuite de ce travail

Hypothèse de travail —

Vers des données situées ?

Yves Citton, Marie Lechner, Anthony Masure, Angles morts du numérique ubiquitaire – Un glossaire critique et amoureux, Presses du Réel / ArTec, 2023

« [Nous] avons tendance à partir de l’hypothèse que les cartographes se consacrent sans équivoque à la production d’une connaissance scientifique ou objective. […] Le but est de suggérer qu’une épistémologie alternative, enracinée dans la théorie sociale plutôt que dans le scientifisme positiviste, est plus appropriée pour l’histoire de la cartographie. On montrera que même les cartes ‹ scientifiques › sont produites non seulement en fonction des ‹ règles de l’ordre géométrique de la raison › mais aussi des ‹ normes et valeurs de l’ordre de la tradition sociale ›. »

— John Brian Harley, « Déconstruire la carte », 1989

« Je voudrais insister sur le caractère incarné [embodied] de la vision et ainsi [échapper au] regard conquérant venu de nulle part. […] Ce regard [renvoie au] mot ‹ objectivité › [des] sociétés scientifiques et technologiques de la fin de l’ère industrielle, militarisées, racistes et dominantes, c’est-à-dire ici, dans le ventre du monstre, aux États-Unis à la fin des années 1980. J’aimerais une doctrine de l’objectivité incarnée qui tienne compte du paradoxe et des projets scientifiques des critiques féministes : l’objectivité féministe renvoie tout simplement à l’idée de connaissances situées. »

— Donna Harraway, « Situated Knowledges: The Science Question in Feminism and the Privilege of Partial perspective », Feminist Studies, vol. 14, no 3, 1988, p. 575-599

@AnthonyMasure

www.anthonymasure.com

Présentation réalisée avec Reveal.js, MIT License

Licence (textes) : CC BY-SA

—

Polices de caractères

Sklolar Sans (David Březina × Rosetta Type, 2014)

IBM Plex Mono (Mike Abbink × Bold Monday, 2018)

—

Janvier 2023