Face à l’automatisation du design – comment bifurquer ?

Anthony Masure (responsable de la recherche, HEAD – Genève), 23 décembre 2020

« Les entretiens du nouveau monde industriel », Paris, Institut de recherche et d’innovation (IRI), 22–23 décembre 2020

Organisation : Anne Alombert (UCL), Victor Chaix (IRI), Maël Montévil (IRI)

Résumé

S’il est communément admis que le design apparaît historiquement avec l’émergence des révolutions industrielles, il est moins fréquent que ce dernier soit associé à une tension dans l'industrie. Or une lecture des textes et querelles liés à son émergence situent son intérêt non pas comme un gain de productivité, mais comme une bifurcation face à la perte de qualité entraînée par l'automatisation du dispositif industriel. À l’époque des « intelligences artificielles » du deep learning – instrumentalisées dans une optique de rentabilité –, les enjeux d’une désautomatisation des modes de vie se reposent de façon aiguë. Quelle puissance de résistance et d’invention le design peut-il encore receler ? En quoi les choix – ou non choix (biais) – de conception déterminent-ils une voie dont il est difficile de bifurquer ?

Cette conférence prolonge la communication « Promesses, limites, bifurcations : du ‹ design pour la vie › aux angles morts du numérique » donnée au colloque « Angles morts du numérique. Limites de la programmation », Cerisy-la-Salle, 24–30 septembre 2020

1 –

Le design comme travail « avec » la mécanisation

1.1 –

Critiques de la mécanisation et apparition du « design »

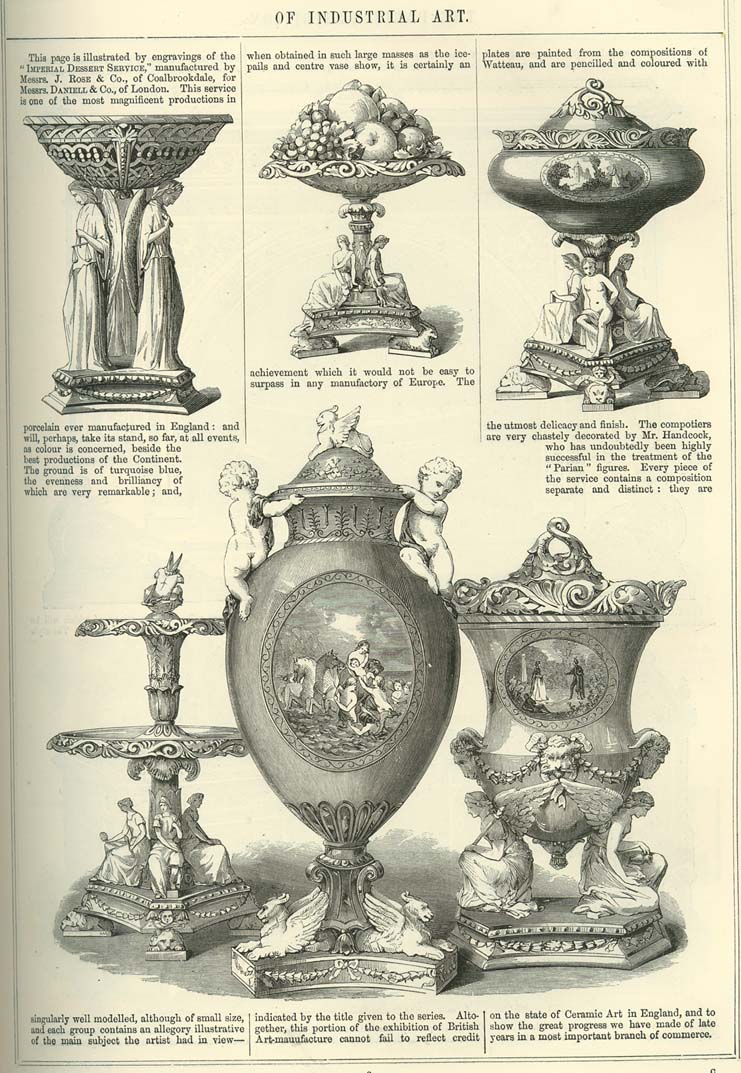

Joseph Paxton, Crystal Palace, Londres, 1851.

Association des arts, des sciences et de l’industrie

Exemples d’objets présentés dans le Crystal Palace de 1851

« [les organisateurs des expositions universelles espéraient] que la machine permettrait d’alléger le travail, de multiplier les richesses et d’améliorer la vie de tous, d’apporter la paix et la fraternité entre les nations. [Mais] en plus de substituer au style et à l’ornementation artisanale celui de la machine […], les produits standardisés européens favorisent surtout le passé, l’ostentatoire, le goût bourgeois et l’imitation, telle cette cruche à eau ornementée dont l’anse associe une colonnade et des animaux… »

— Alexandra Midal, Design. Introduction à l’histoire d’une discipline, Paris, Pocket, 2009, p. 37

« La réduction des possibles dans une époque donnée et l’uniformisation résultante des effets n’appartiennent […] pas par principe à la technique, mais à son économie. Une telle économie laisse de côté, dans le registre d’une puissance peu réalisée, tout un appareillage, tout un exercice de la technicité. Elle ne va pas sans réserve. C’est justement à la quête de cette sorte de réserve, et à son expression formelle, que le design historique s’est voué quitte à mettre pour cela au monde des produits d’exception déliés des pratiques de masse a contrario recherchées par le mode économique d’exploitation et de domination de la puissance productive. »

— Pierre-Damien Huyghe, « De la mécanisation au design », Azimuts, no 39, « Animal », ESADSE / Cité du Design, 2013, p. 149–176

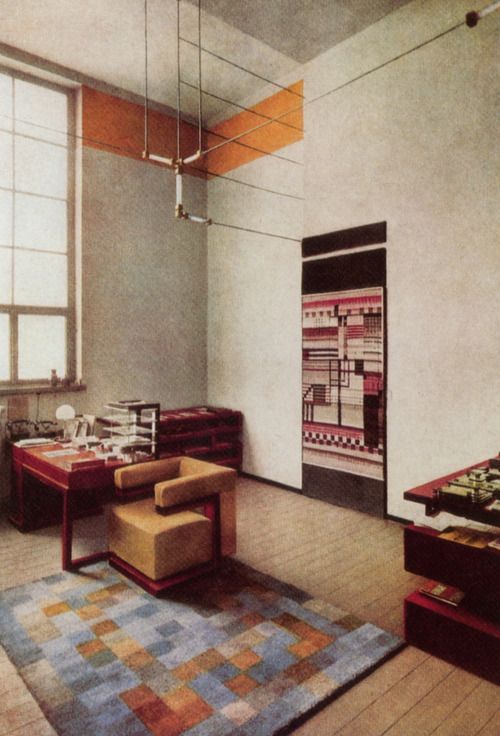

Bureau de Walter Gropius, directeur du Bauhaus Weimar, 1923

Gertrud Arndt (tapis), Else Mögelin (tenture murale), Walter Gropius (mobilier)

1.2 –

Les crises du modernisme

Alexandra Midal, Design by Accident. For a New History of Design, Berlin, Sternberg, 2020

Ettore Sottsass, Superbox (1966) et Carlton Bookcase (1981)

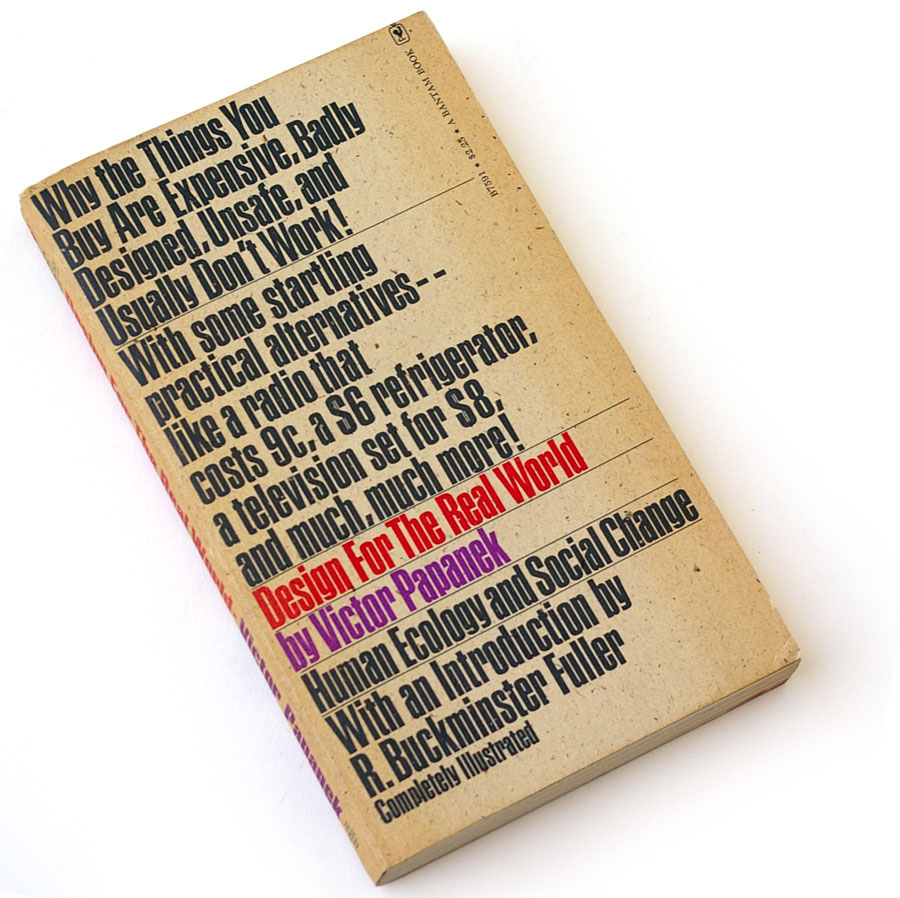

Victor Papanek, Design pour un monde réel. Écologie humaine et changement social [1971],

trad. de l’anglais par Robert Louis et Nelly Josset, Paris, Mercure de France, 1974

1.3 –

Le design contre l’économie de l’industrie

Le design serait ainsi ce qui éclaire des angles morts de l’industrie pour révéler des dimensions mises de côté par l’économie : chercher ce qui, dans l’industrie, nécessite d’être investi et réorienté

« Dans cette circonstance, la question est de savoir si le design tient encore à sa formule historique ou si au contraire il est voué […] à se fonder sur de nouveaux principes, à se faire comme jamais auxiliaire de mœurs économiquement déterminées. »

— Pierre-Damien Huyghe, « De la mécanisation au design », Azimuts, no 39, « Animal », ESADSE / Cité du Design, 2013, p. 149–176

2 –

De nouvelles critiques faites au design

Geert Lovink, Made in China, Designed in California, Criticised in Europe: Amsterdam Design Manifesto,

Institute of Network Cultures, 2019

« In the past, design was an aesthetic additive to technological products. Now, design thinking is the instigation of change. We have more than enough chairs, clothes, and stuff in our lives. […] Even for indisputable polluters, it’s never too late to mend their ways. […] New generations scrutinize the faults of the previous ones, and there’s always something to design. Forever design! »

— Geert Lovink, Made in China, Designed in California, Criticised in Europe: Amsterdam Design Manifesto,

Institute of Network Cultures, 2019

Silvio Lorusso, Entreprecariat, Eindhoven, Onomatopee, 2019

Silvio Lorusso, « No Problem: Design School as Promise », Entreprecariat, décembre 2020

« Variable manipulation is so radical that one variable might take the place of the other. As Giampietro pointed out, in certain design contexts “research […] is not only an analytic method but also a cultural product unto itself”. The School presents research as the very artifact that is offered to the public. However, it rarely clarifies what research actually means, who this public is and how it is going to consume such research. […] Instead of the socially-oriented “double commission” (the client and the public), we end up with “zero commission”: no public and no client. »

— Silvio Lorusso, « No Problem: Design School as Promise », Entreprecariat, décembre 2020

Geert Lovink & Silvio Lorusso

- Réduction des origines du design à un adjuvant esthétique et/ou à une force de vente

- Vision débusée du design contemporain

- Invisibilité de la violence technologique

- Engouement pour l'égoïsme et le narcissisme

- Critique comme bien de consommation décontextualisé

3 –

Promesses, limites, bifurcations

3.1 –

Méthodologie d’analyse

Méthode pour une analyse des angles morts du numérique

- Promesses – Ce qui nous est « promu », comme si le numérique possédait intrinsèquement un pouvoir plus grand que toute autre technique : transformer la technique en champ de valeurs performatif sans que l’arrière-plan économique et politique ne soit énoncé

- Limites – Les écarts entre promesses, usages et pratiques appellent à croiser design et sciences sociales pour sortir des impasses « prêt-à-l’emploi » : éclairer ce qui fait limite pour prendre conscience que toute promesse génère des angles morts

- Bifurcations – Une technique, comprise en tant que culture, peut toujours être réorientée dans des directions plus soutenables : définir pour qui et pour quoi ces bifurquations sont souhaitables afin de ne pas retomber dans d’autres impasses

Quels sont les angles morts du numérique que le design permet d’éclairer ? À quels problèmes les technologies numériques sont-elles aveugles ? En quoi les choix – ou non choix (biais) – de conception déterminent-ils une voie dont il est difficile de bifurquer ?

3.2 –

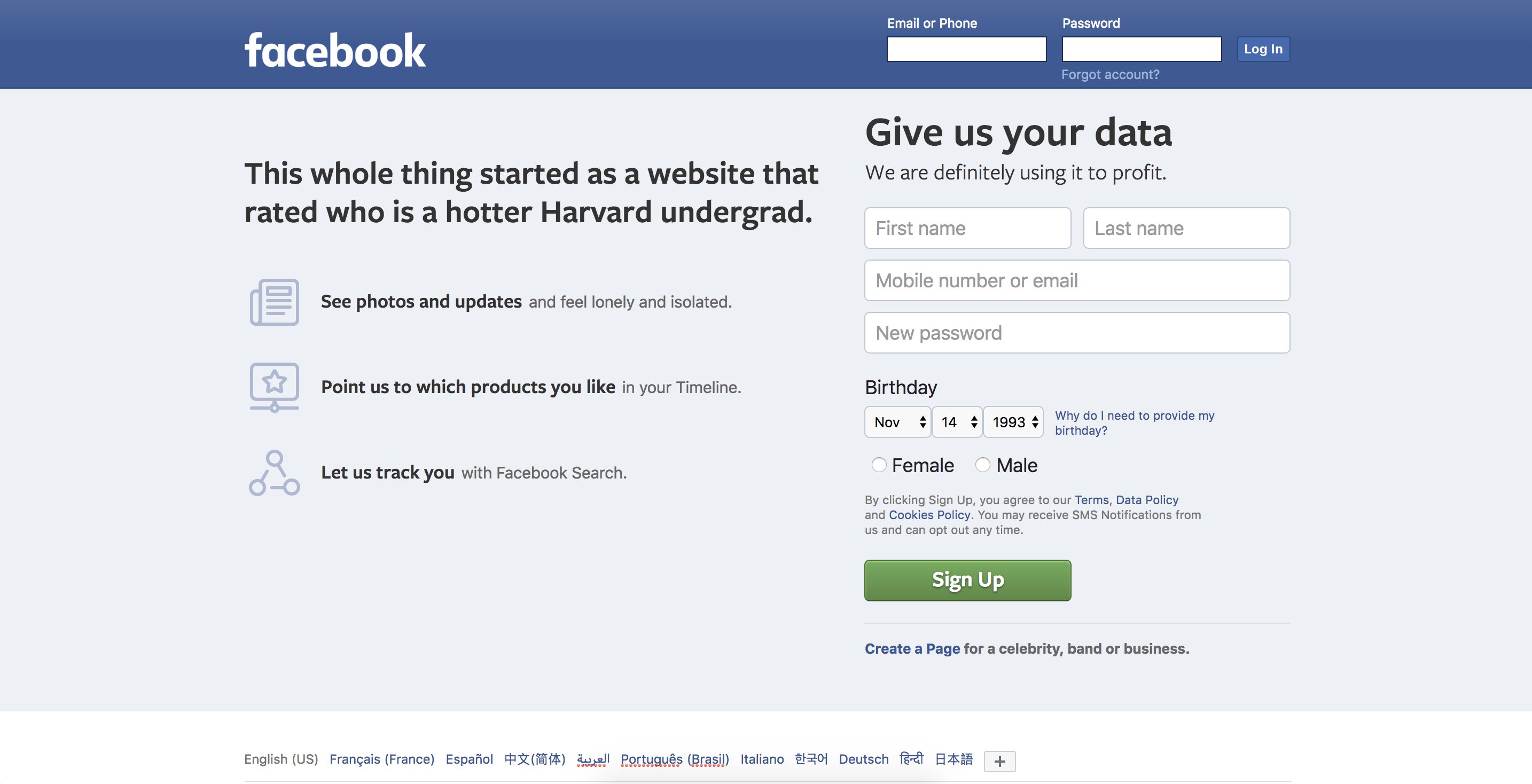

Un monde de templates

Un monde de templates

Promesses

– Efficacité, lisibilité, rentabilité

Limites

– Homogénéisation du réel et risque de « globalisation esthétique »

– Valeur des designers

Bifurcations

– Démarche écologique comme point de départ

– Avérer la standardisation du visible

– Révéler les valeurs embarquées dans les interfaces

Tilt, 3D Website Visualization, Firefox, 2012

Ben Grosser, Safebook, 2018

Kalli Retzepi, « clickHere », 2020

Joana Molle (dir.), workshop « Poetic Deconstruction of the Interface », Barcelone, Hangar, 2016

Kalli Retzepi, RealFacebook, 2018

3.3 –

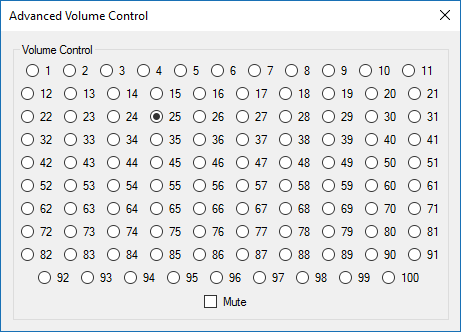

Les IA du deep learning

Les IA du deep learning

Promesses

– Création automatisée

– Résolution de problèmes complexes

Limites

– Programmes inintelligibles (effet « boîte noire »)

– Réduction de la création à la reproduction du même

– Biais dans les jeux données de départ

Bifurcations

– Explicabilité des IA

– Dépassement de l’opposition humain/machine

– Non pas automatiser, mais mécaniser ce qui mérite de l’être

No Man’s Sky, jeu vidéo procédural, Hello Games, 2016

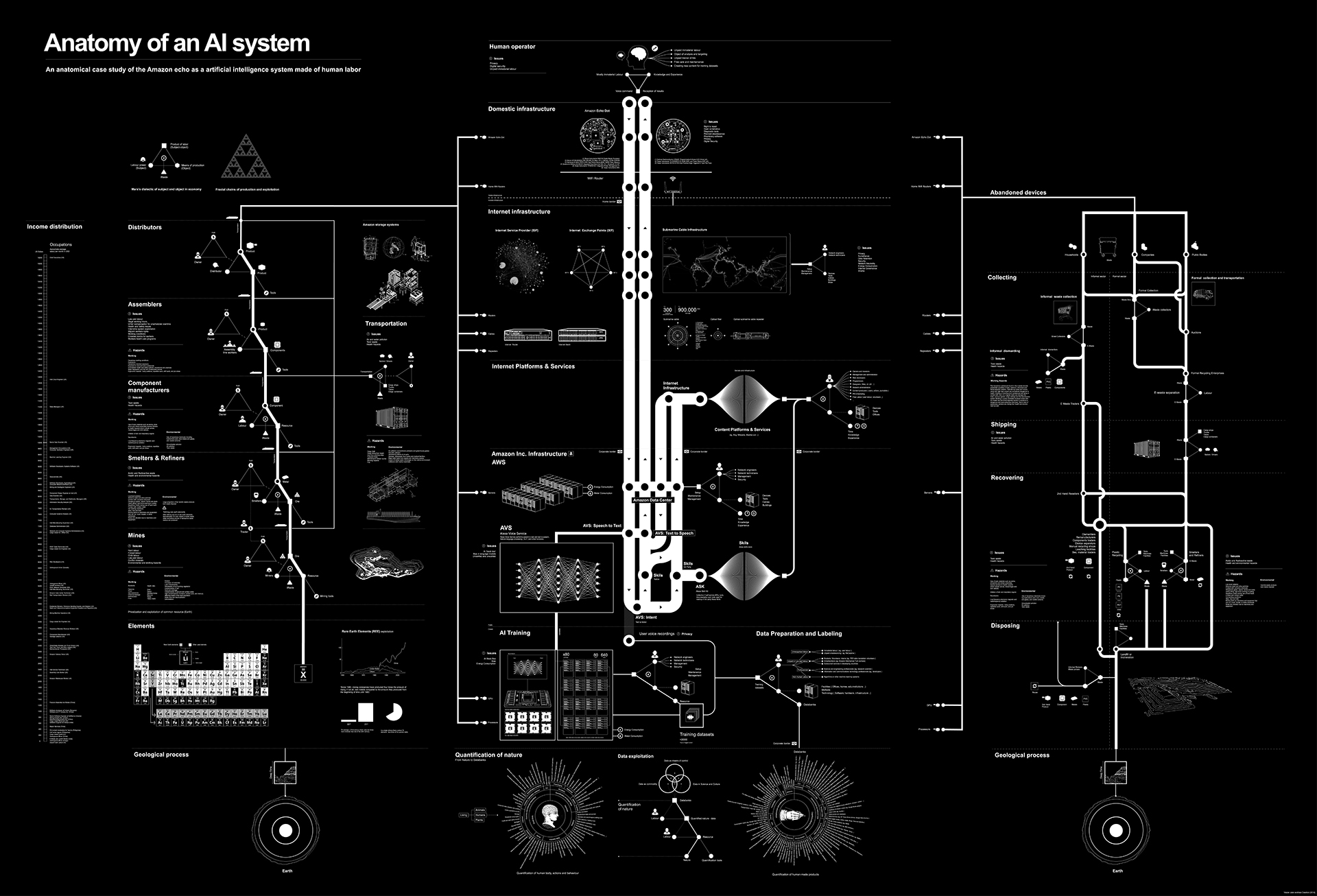

Kate Crawford, Vladan Joler, « Anatomy of an AI System » [Amazon Echo], 2018

Raphaël Bastide, Twins, performance, 2016

Thomas Thwaites, The Toaster Project, 2011

Conclusion —

Le design comme bifurcation des techniques

Cora Novirus, « Abécédaire des bifurcations », Multitudes, no 80, 2020

Bernard Stiegler (dir.), Bifurquer. Il n'y a pas d’alternative, Paris, Les Liens qui libèrent, Paris, 2020

« Je ne proposerai pas d’appeler design ce qui organise d’avance des usages ni ce qui induit des consommations ni ce qui assigne des comportements au règne de la marchandise, mais plutôt certaines recherches et attitudes qui permettent à un système de production d’hésiter. Le design m’apparaît ainsi comme une polarité possible, mais non nécessaire, de la production, à côté de ces autres polarités, plus inévitables semble-t-il, qui font que les objets doivent valoir pour l’usage et/ou le marché. »

— Pierre-Damien Huyghe, « Design et existence », 2005

@AnthonyMasure

www.anthonymasure.com

Présentation réalisée avec Reveal.js, MIT License

Licence des textes : CC BY–SA

—

Polices de caractères (variable fonts) :

Roslindale Display & Roslindale Deck, David Jonathan Ross × Font of the Month Club, 2020

Macklin & Macklin Sans, Malou Verlomme × Monotype, 2020