@AnthonyMasure

Capitalisme cognitif et économie de l’attention :

vers un design à sens unique ?

Séminaire « Design & Care », Paris, Cnam, 15 mai 2019

—

Vue d’ensemble

« Design » ?

Design « de » : design graphique, design d’objet, design de mode, design d’interfaces, design de services, etc.

« Design » ?

« Le design ne se tient pas dans la résolution de problèmes ou de besoins mais dans un cheminement dans les qualités formelles, structurelles et fonctionnelles de nos environnements. »

— Design et humanités numériques, Paris, B42, 2017, p. 12

Ambition

Montrer en quoi une certaine direction du design contemporain, celle le liant au capitalisme cognitif, menace son existence même : le design compris comme activation d’une « pluralité » de possibles devient alors un « sens unique », une impasse.

Méthodologie

Confronter les productions technologiques aux discours qui les entourent, aux usages et aux pratiques qui en sont faits, et à des textes croisant la « tradition » de la pensée occidentale avec les software studies.

Exemples

- Cybernétique & balistique

- Premiers ordinateurs à interface graphique

- Terminaux mobiles et applications numériques

—

Travaux antérieurs

« Archéologie des notifications numériques », communication avec

Saul Pandelakis, Cerisy-la-Salle, juin 2016

Yves Citton, Estelle Doudet (dir.), Écologie de l’attention et archéologie des médias, actes du colloque de Cerisy 2016, Grenoble, UGA

Saul Pandelakis, « Done by app », MEI, 2017

Podcast Killed by app, Toulouse, radio FMR, CPU Programme, 2017–2018

Podcast Killed by app

#01 « Fantômes de la déconnexion » – 06/04/2017

#02 « Assistants personnels, l’ère de Jarvis » – 15/06/2017

#03 « Recherche amour informatiquement » – 21/09/2017

#04 « My other car is a smartphone » – 19/10/2017

#05 « Mini » – 04/01/2018

#06 « Maxi » – 01/03/2018

Hubert Guillaud, « Pour un rétro-design de l’attention », Internet Actu, oct. 2017

FING, « Pour un rétro-design de l’attention », 2017–2018

1 —

Ancrage historique :

le paradigme cybernétique

Hypothèse de travail

En tant qu’elle assimile le fonctionnement des êtres vivants à des machines, la cybernétique « comportementaliste » serait, encore aujourd'hui, le fondement de l’informatique personnelle

Une « théorie entière de la commande et de la communication, aussi bien chez l’animal que dans la machine. »

— Norbert Wiener, La cybernétique. Information et régulation dans le vivant et la machine, 1948

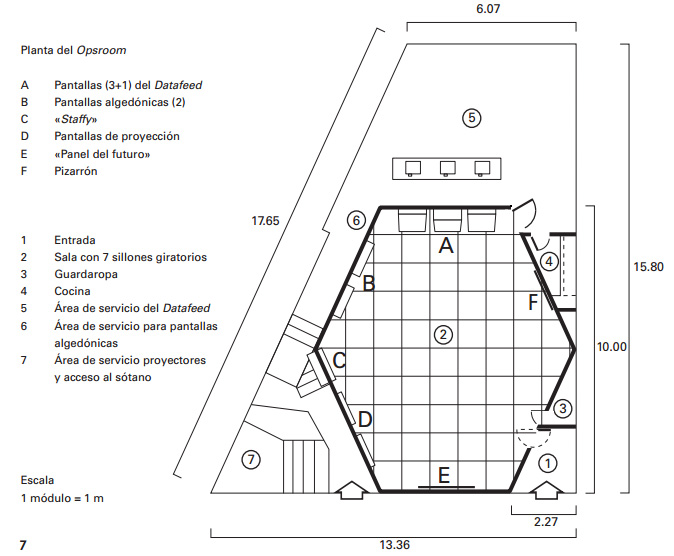

Stafford Beer, salle des opérations du projet Cybersyn, Chili, 1973

Modèle du contrôle, science du pilotage (kubernêtês)

Eden Medina, Le Projet Cybersyn. La cybernétique socialiste

dans le Chili de Salvador Allende, Paris, B2, 2017

« De 1970 à 1973, la présidence de Salvador Allende (1908-1973) entendit gérer la transition de l’économie chilienne du capitalisme vers le socialisme. Sous la direction du britannique Stafford Beer (1926-2002), « père de la gestion cybernétique » adoubé par Norbert Wiener, une équipe interdisciplinaire conçut les modèles cybernétiques d’usines du secteur nationalisé de l’économie, et créa un réseau informatique de collecte et transmission rapides des données économiques entre le gouvernement et les ateliers de production. Bien que jamais activée, sa salle de contrôle dessinée au sein du Palais présidentiel par Gui Bonsiepe, étudiant de l’école de design d’Ulm (où il enseigna de 1960 à 1968), constituait la partie visible de ce dispositif… »

Stafford Beer, salle des opérations du projet Cybersyn, Chili, 1973

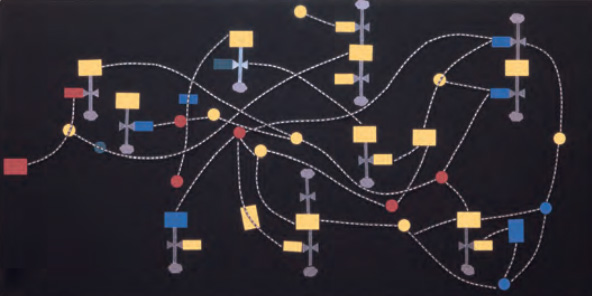

Stafford Beer, écran du projet Cybersyn, Chili, 1973

2 —

Critique de la notion d’utilisateur

Hypothèse de travail

Les problèmes d’attention que nous rencontrons aujourd’hui seraient moins liés aux terminaux mobiles qu’aux conséquences de la notion d’utilisateur dans le contexte informatique

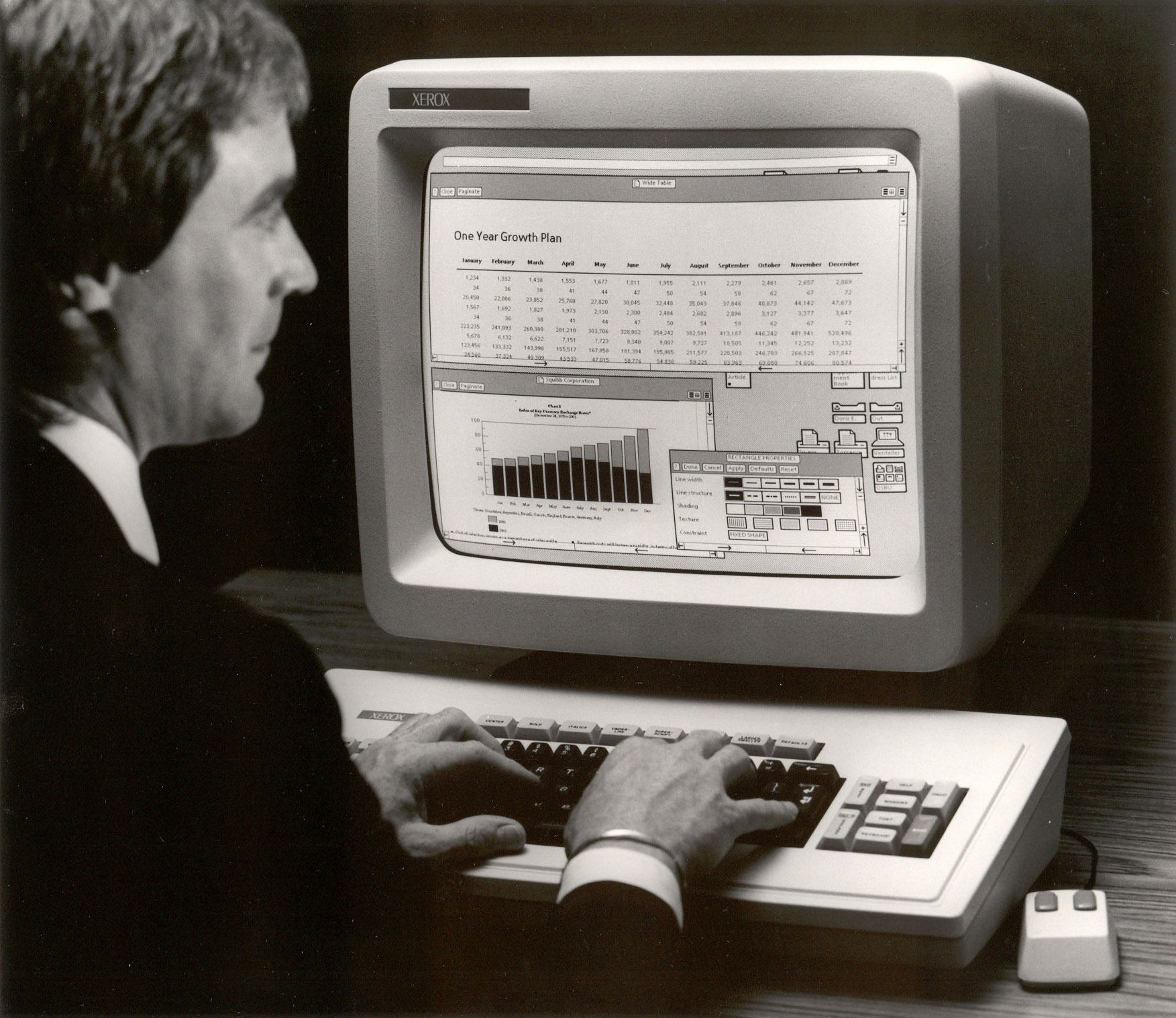

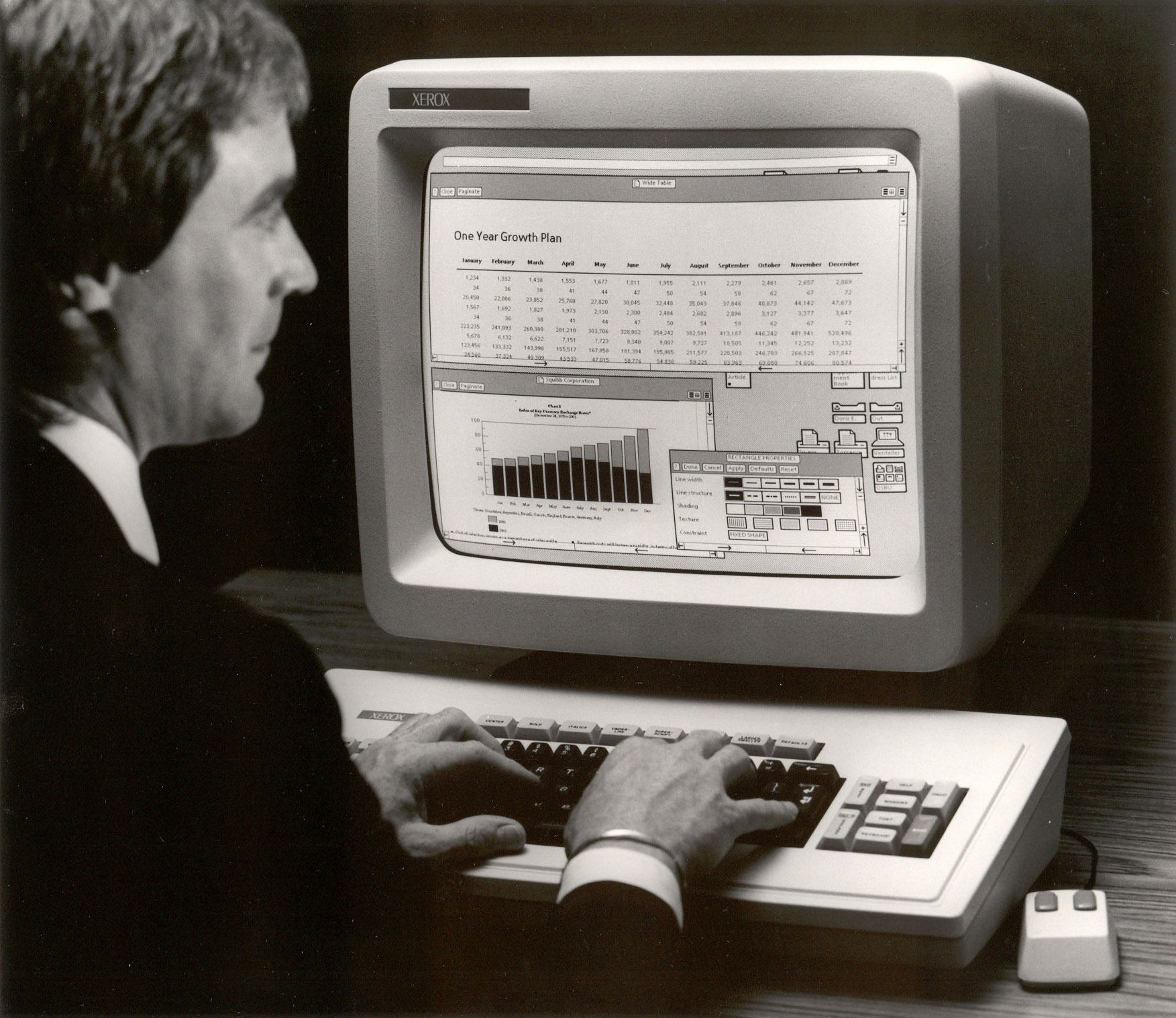

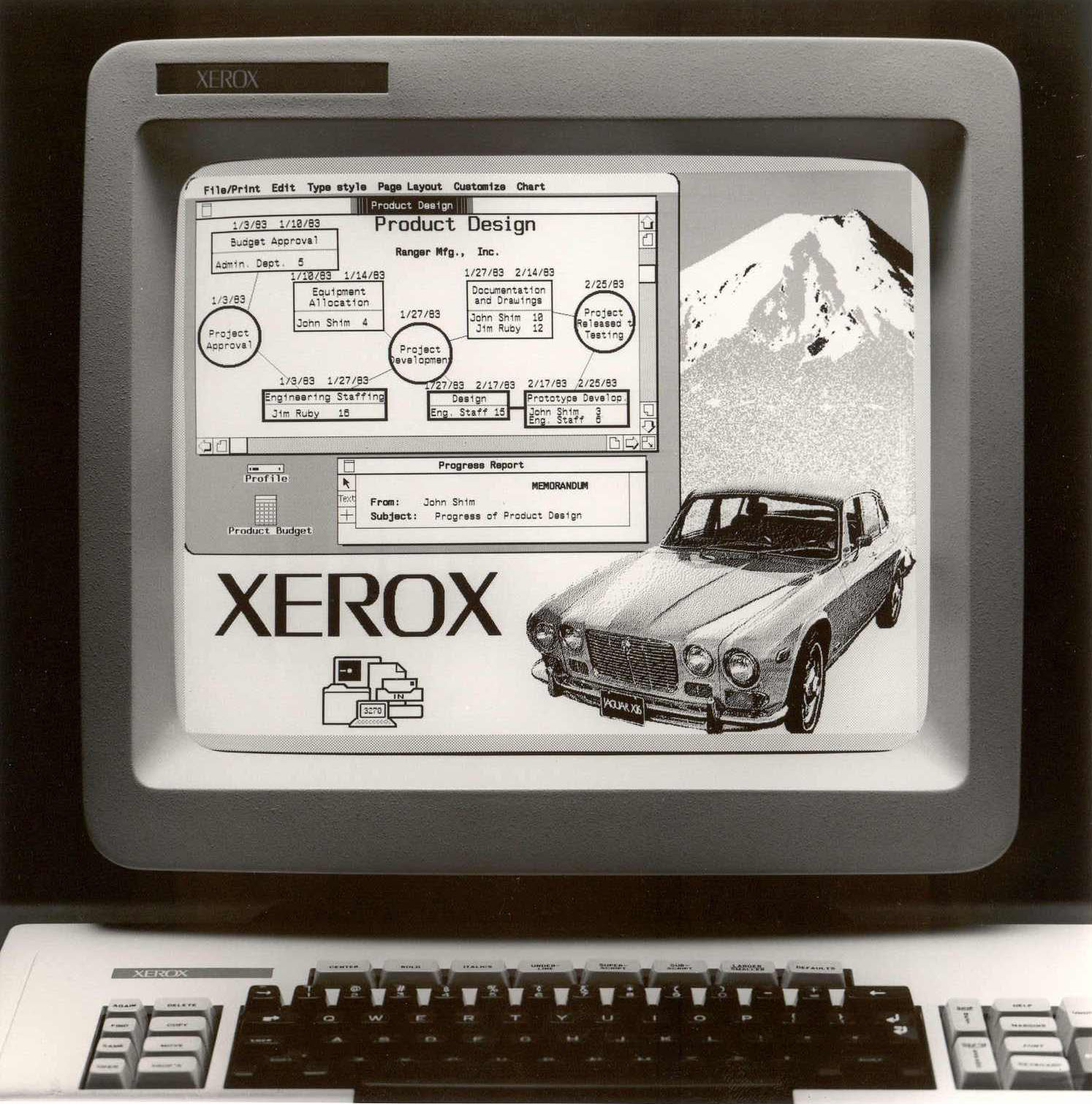

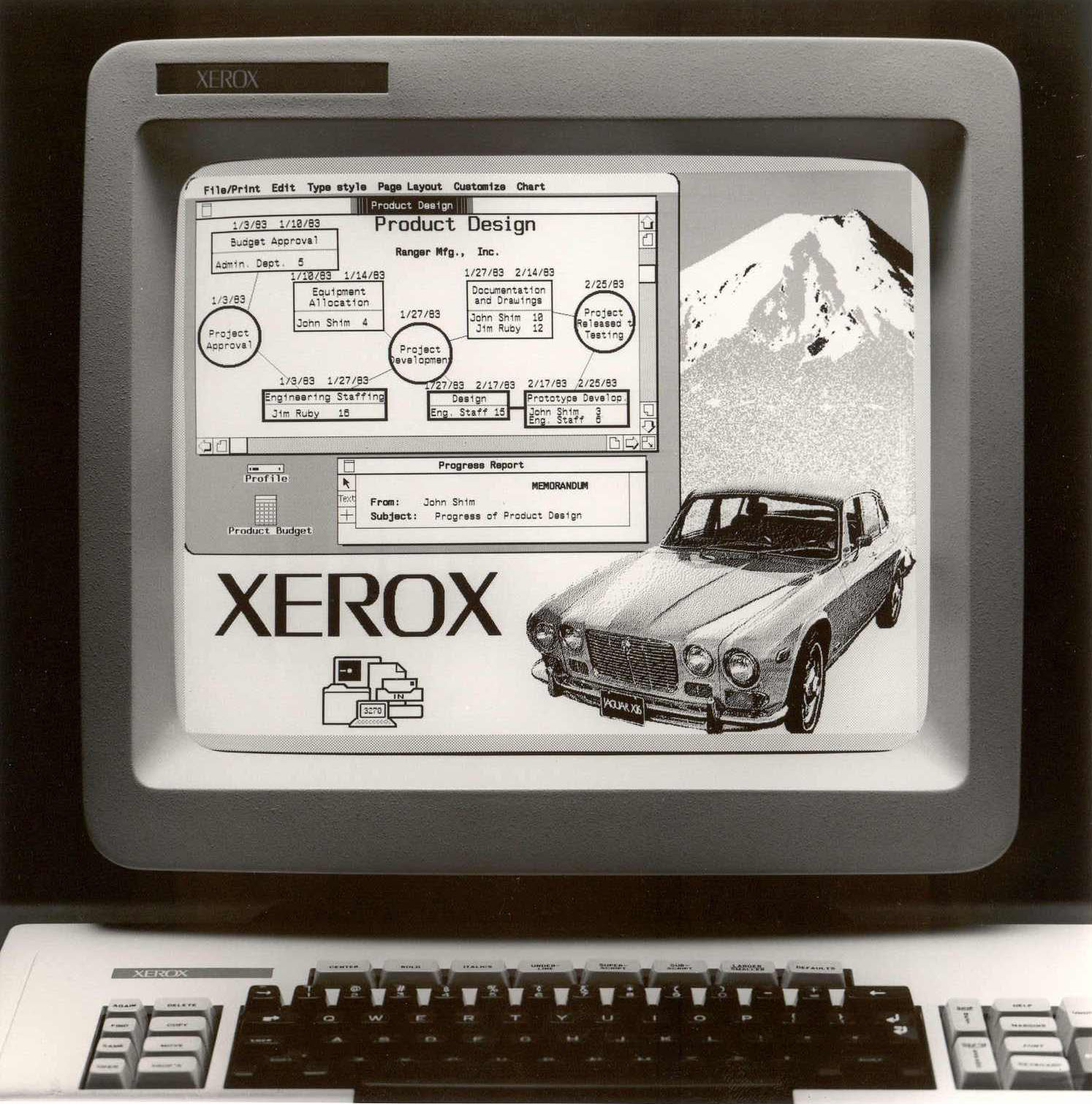

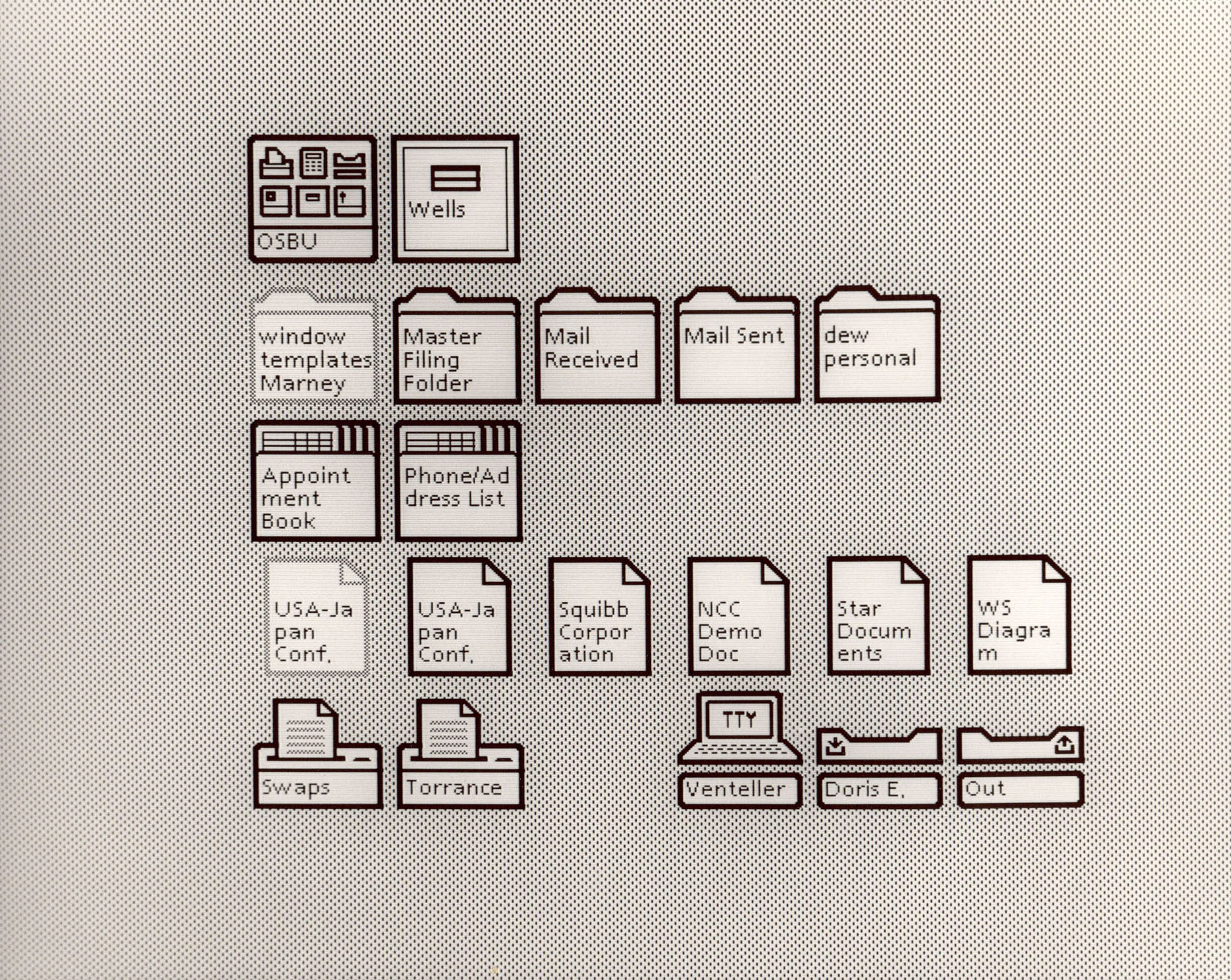

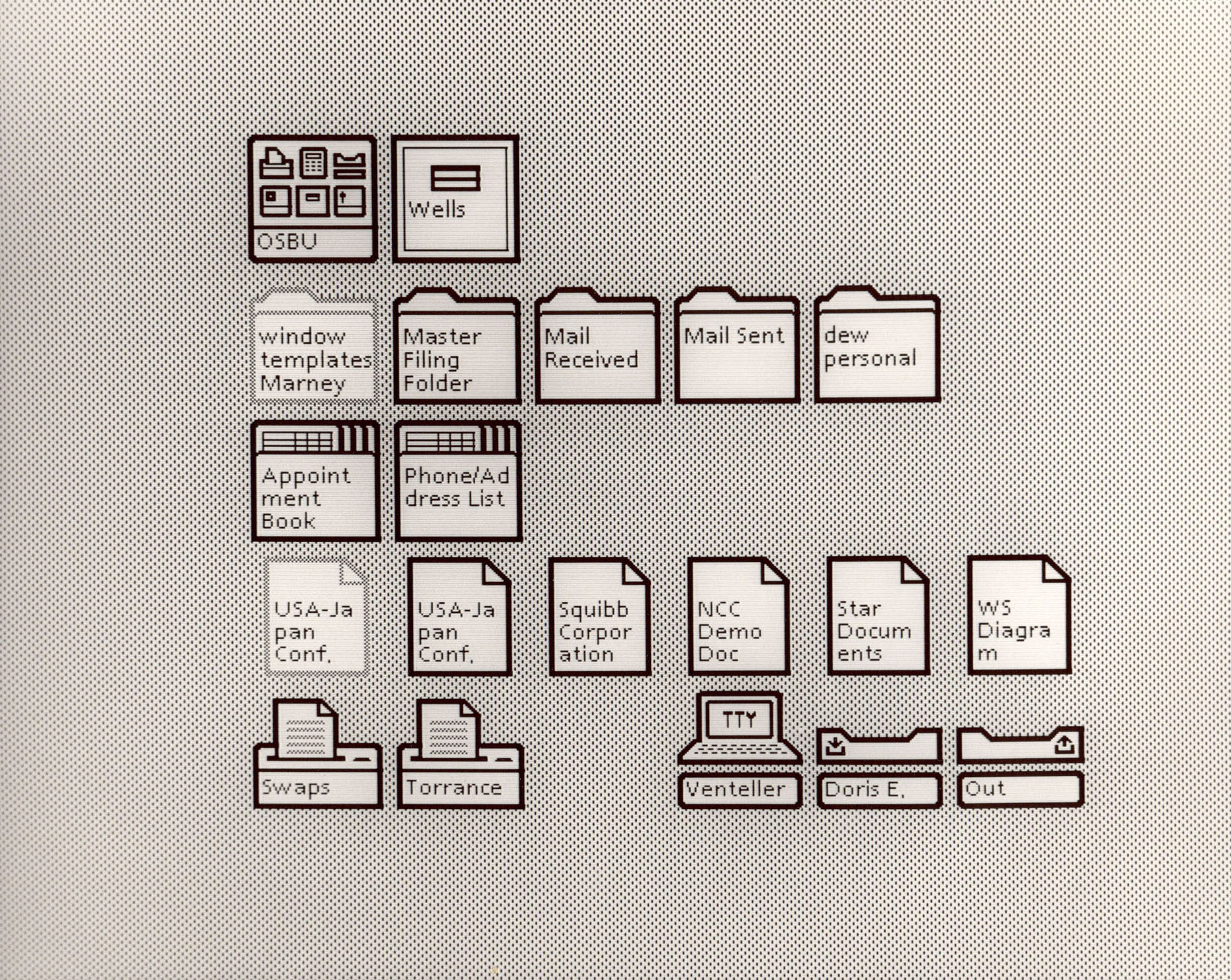

Xerox Star, interface WYSIWIG, 1981

Xerox Star, paradigme WIMP, 1981

Xerox Star, métaphore du bureau, 1981

« La description de la tâche actuelle avec sa répartition des objets et des méthodes d’information actuellement employées offre un point de départ pour la définition d’un ensemble équivalent d’objets et de méthodes devant être fournis par le système informatique [l’ordinateur, ses programmes et ses périphériques]. L’idée derrière cette phase de conception est de construire un nouvel environnement des tâches pour l’utilisateur, dans lequel il puisse travailler pour atteindre les mêmes objectifs qu’avant, désormais entouré d’un ensemble différent d’objets, et en employant de nouvelles méthodes. »

— David Canfield Smith, Charles Irby, Ralph Kimball, Bill Verplank, Eric Harslem, « Designing the Star User Interface », Byte, no 4, 1982

Enjeux du Xerox Star

- On présuppose de « l’utilisateur » qu’il continue à faire la même chose qu’avant

- Les « nouvelles méthodes » reprennent en fait des éléments familiers (le bureau, etc.)

- La notion d’« utilisateur » est une fiction nécessaire au processus de conception

Critique de la notion « d’utilisateur »

- Le masculin et le singulier sont problématiques

- Fiction du sujet universel (conscient, blanc, valide, etc.)

- Modélisation des existences : nous sommes avant tout des personnes singulières et situées !

- Dissymétrie entre ceux qui concoivent et ceux qui ne peuvent être que dans l’usage

- Quid du care ?

3 —

Killed by app

Hypothèse de travail

À rebours des promesses d’efficacité fréquemment attribuées aux technologies numériques, la résolution de tâches fait proliférer un nouvel ensemble de tâches annexes

Clippy, Microsoft Office, 1997 : l’aide comme poids cognitif

Google Gmail : le fantasme de la inbox zero

Hypothèse de travail

En effaçant les traces de tout labeur, l’app comme télécommande universelle incarne le fantasme d’un pilotage des environnements et d’autrui

iTunes Store, Apple, 2007

iPhone App Store, Apple, 2008

« There’s An App For That », publicité pour l’iPhone 3G, 2009

Focus

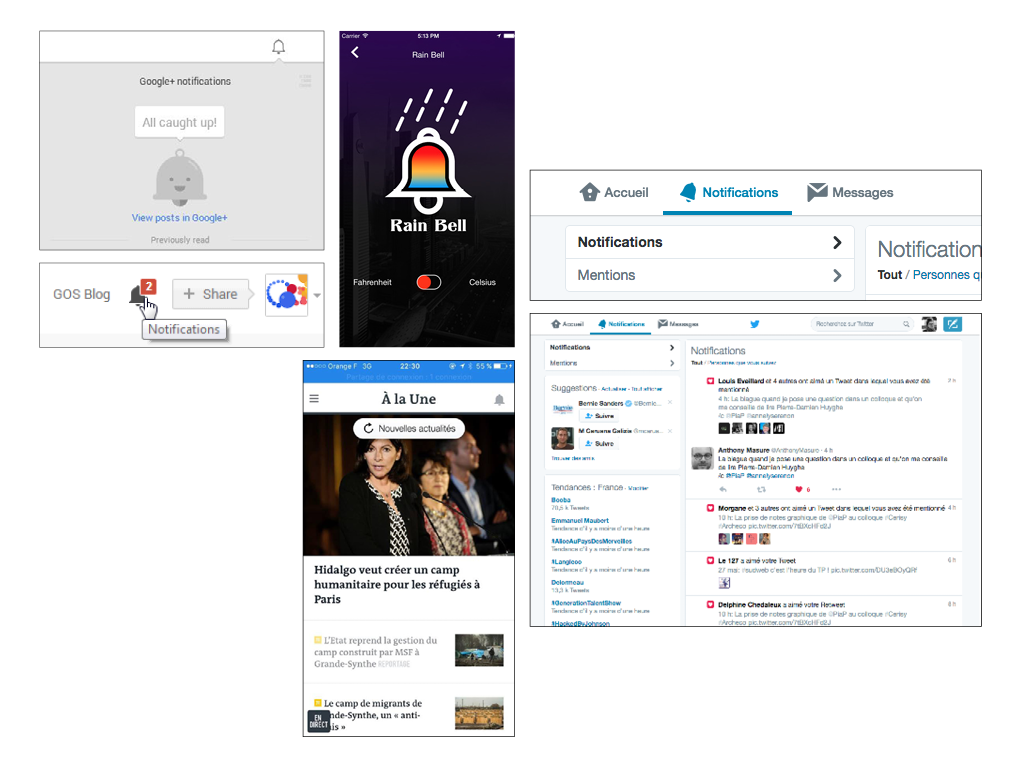

Les notifications numériques sont un cas d’étude intéressant pour observer comment les technologies numériques peuvent opérer des « prises » sur les capacités psychiques

Le (vieux) modèle de la cloche est réactivé dans les apps

Derrière les notifications

Une compréhension juridique, administrative et bureaucratique des relations humains-machines, et par extension des relations humaines

A. Masure, P. Pandelakis, « Archéologie des notifications numériques »

Hypothèse de travail

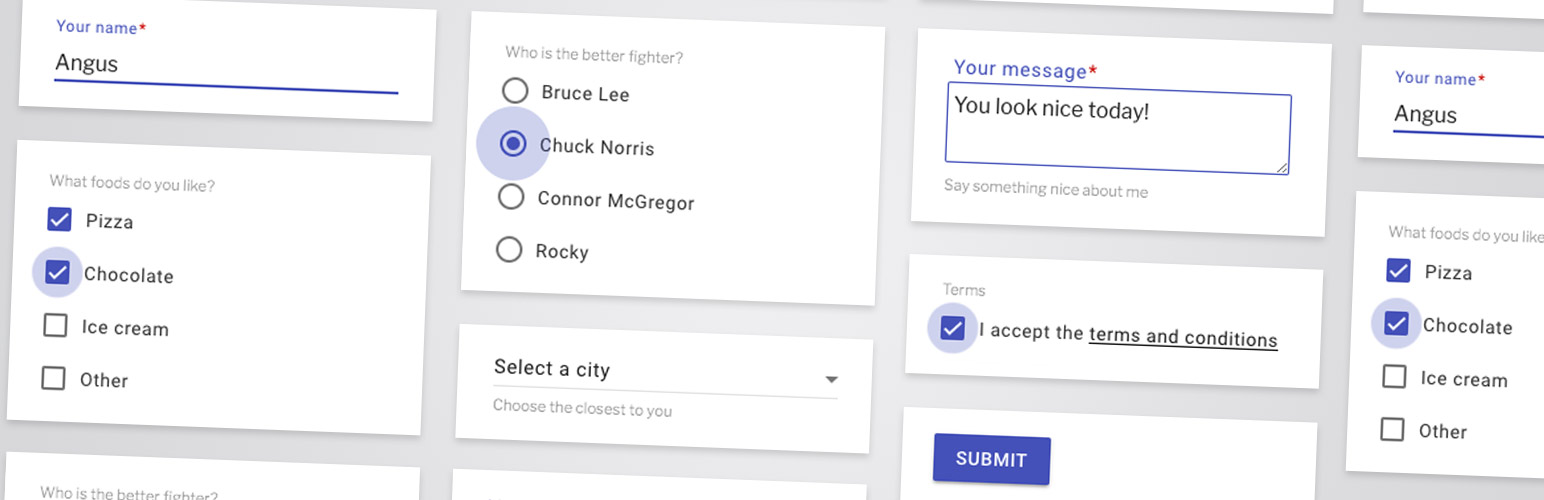

La prolifération d’un système technique bureaucratique comme horizon dominant de l’informatique conduit à une administration des vivants

Formulaires d’apps : Google Material Design Guidelines

Formulaires d’apps : Apple iOS 6

« Combien d’applications de smartphones ne sont-elles rien d’autre que de nouveaux formulaires à remplir, même si elles nous sont présentées comme de ‹ simples formalités › ? »

— Christian Fauré, « De la Bureaucratie en Amérique » (à propos de David Graeber), octobre 2015

4 —

L’économie de l’attention

Hypothèse de travail

Avec la privatisation du software, le capitalisme industriel trouve dans l’exploitation des capacités cognitives un nouveau relais de croissance. Là où Platon, Karl Marx ou Hannah Arendt pensaient le savoir comme une activité libre et émancipatrice, le « capitalisme cognitif » va au contraire lui assigner une valeur productive : penser et sentir vont être assimilables à un rendement

Les différentes strates du capitalisme

- Capitalisme industriel (1850–)

concentration des moyens de production - Capitalisme financier (1980–)

spéculation et domination des institutions financières - Capitalisme cognitif (2000–)

captation de des productions de l’esprit

« Cette expression a commencé à être utilisée en 1996. Son origine remonte à un article de l’économiste et sociologue américain Herbert Simon, publié en 1971, qui oppose les sociétés du passé, caractérisées comme « pauvres en informations », à nos sociétés actuelles, « riches en informations ». […] Cette rareté [de l’attention] se situe du côté de la réception des biens culturels, et non plus seulement du côté de leur production alors que l’économie traditionnelle se définit par l’optimisation de la production des biens à partir de ressources limitées. »

— Yves Citton, « L’attention, un bien précieux », juillet 2017

Yves Citton (dir.), L’économie de l’attention, nouvel horizon du capitalisme ?, 2014

Yves Citton, Pour une écologie de l’attention, Paris, Seuil, 2014

Constat

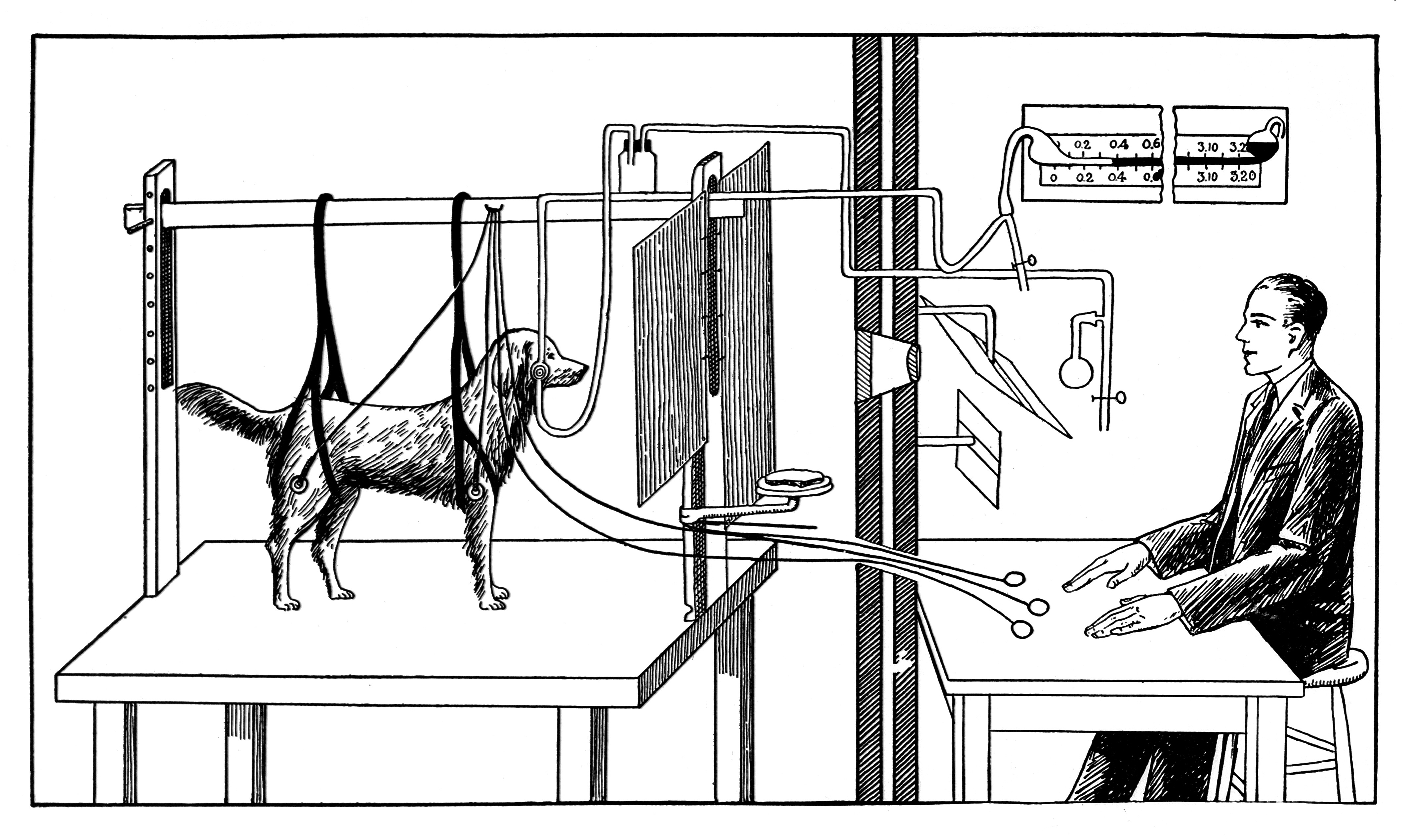

L’économie de l’attention s’appuie majoritairement sur les sciences cognitives, et plus précisément sur des modèles comportementaux réduisant l’être humain à des input/output

Sortir (enfin) du modèle comportemental ?

Expérience de Pavlov, ~ 1901

5 —

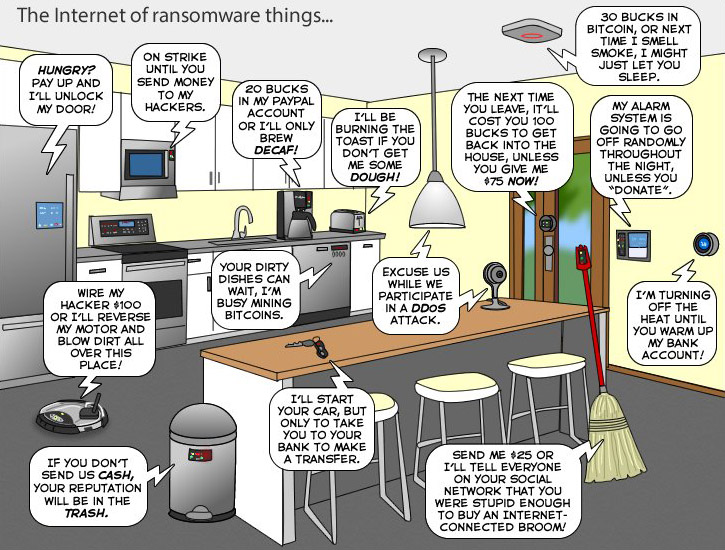

Vers un design « captologique »

Enjeux

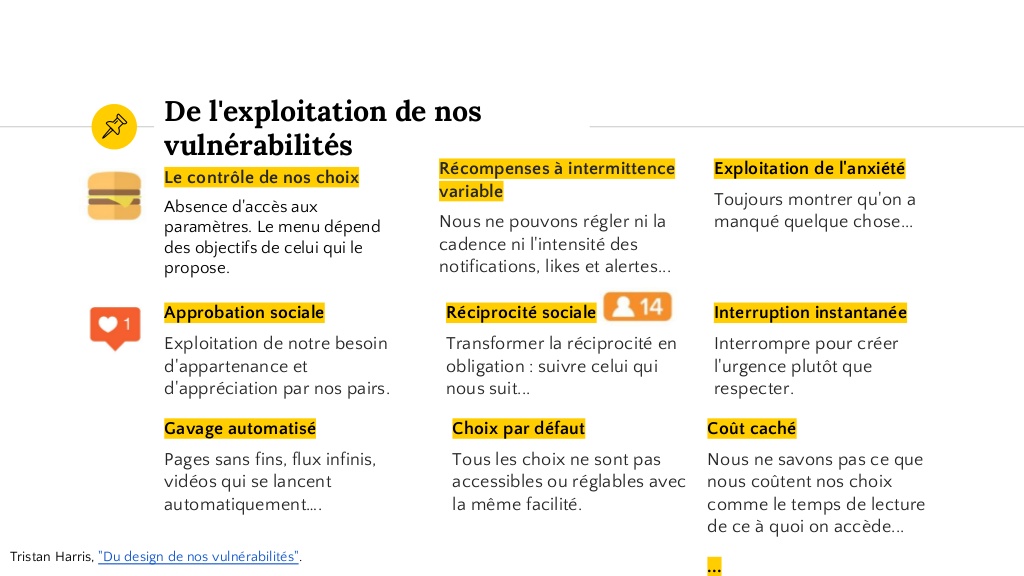

Enseignée à Stanford, la « captologie » désigne l’exploitation sans relâche de l’attention, à savoir déjouer notre capacité à percevoir ce qui importe vraiment pour nous. En s’appuyant sur l’exploitation de nos biais cognitifs et de nos interactions sociales, le design UX (User eXperience) devient ainsi un puissant levier de développement de « l’économie de l’attention »

Natasha Dow Schüll, Addiction by Design. Machine gambling in Las Vegas, 2012

« Types of dark patterns » (stratégies sournoises)

Enjeux du design « captologique »

Avec le développement des terminaux mobiles, des interfaces vocales, et demain des puces neuronales, les technologies numériques s’imbriquent de plus en plus intimement au corps – réduit à sa seule psyché. La programmation comportementale, raffinée par itérations toujours plus fines, creuse l’asymétrie entre les grandes firmes technologiques et les simples « utilisateurs » que nous sommes

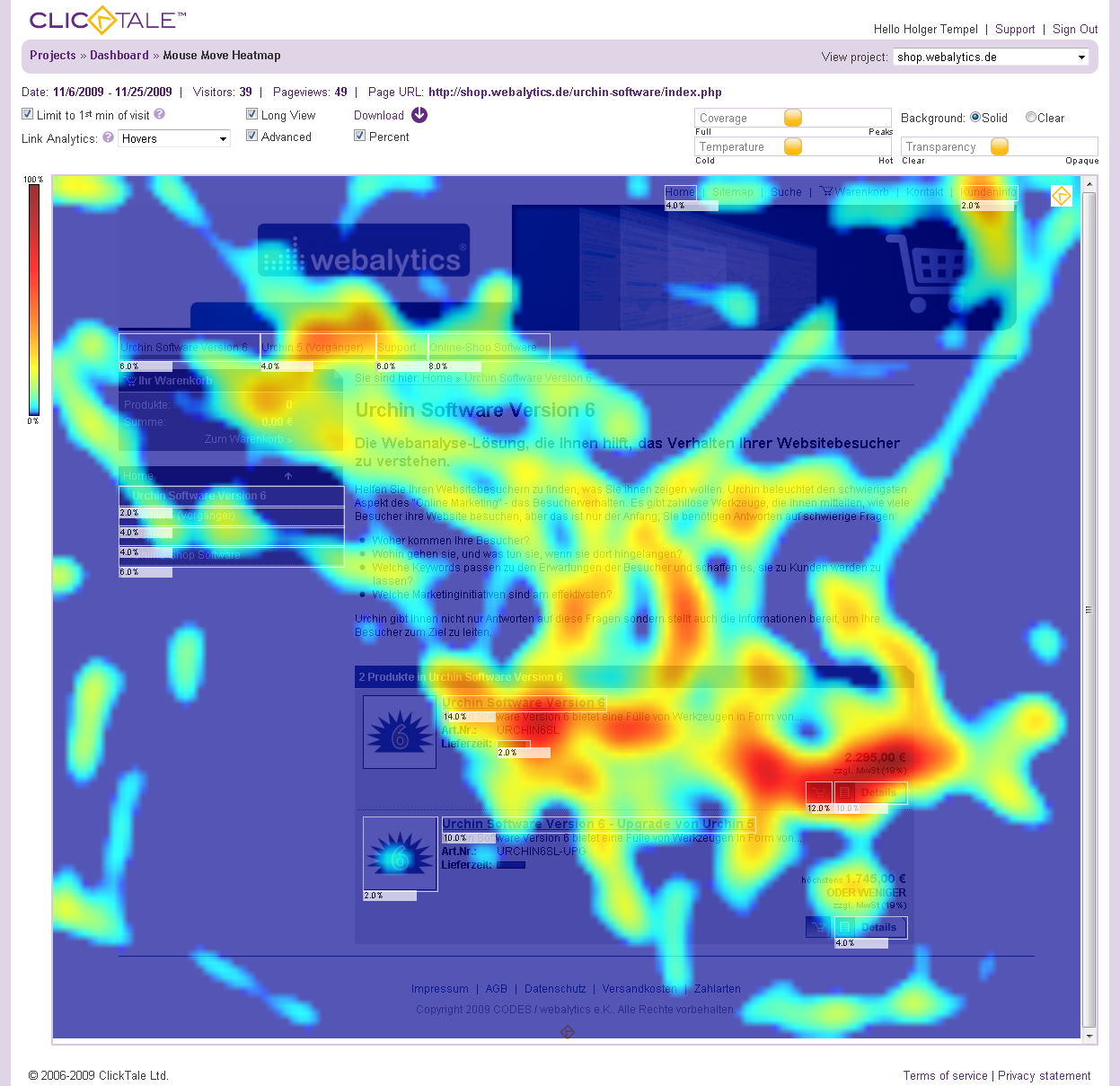

Web heatmap & analytics : l’économie des gestes et du regard

Design « captologique »

Économie du regard et publicités en ligne : mesurer et punir

« Comment Netflix choisit les images des séries selon votre profil »

Le cas Tinder

« When a company is filled with engineers, it turns to engineering to solve problems. Reduce each decision to a simple logic problem. Remove all subjectivity and just look at the data. […] And that data eventually becomes a crutch for every decision, paralyzing the company and preventing it from making any daring design decisions. Yes, it’s true that a team at Google couldn’t decide between two blues, so they’re testing 41 shades between each blue to see which one performs better. […] I’ve grown tired of debating such minuscule design decisions. There are more exciting design problems in this world to tackle. »

— Douglas Bowman, « Goodbye, Google », mars 2009

Design « captologique »

- Approche ingénierique du design

- Perte de confiance dans les jugements de goût

- Disparition de l’expérience esthétique

- Vers un Web sans saveur

- Vision dépolitisée du design

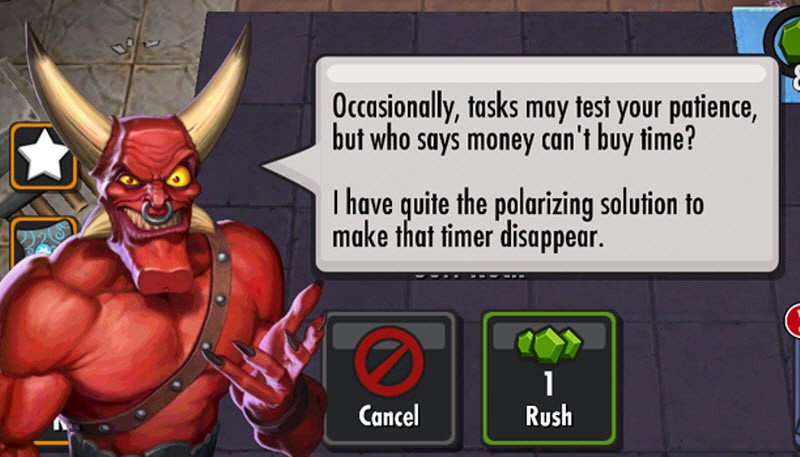

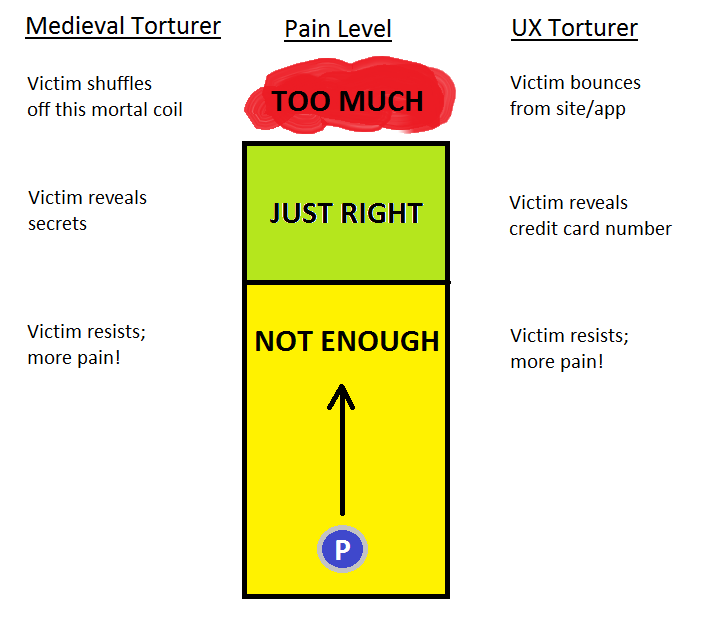

Exemple de design « captologique »

Dégrader volontairement les interfaces pour forcer le consentement

Eshan Shah Jahan, « The Rise of the UX Torturer », Medium, juillet 2014

Eshan Shah Jahan, « The Rise of the UX Torturer », Medium, juillet 2014

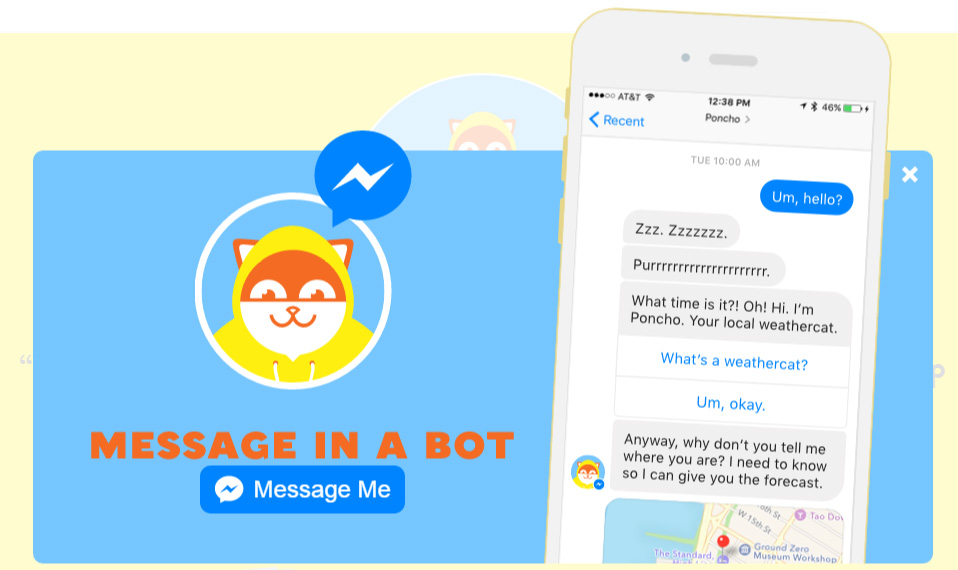

Exemple de design « captologique »

Vers des environnements-majordomes : effacer les traces du labeur humain

Les objets dits « connectés » : Nabaztag, 2005

Poncho, bot météo, Facebook messenger platform, 2016

Magic, hotline par SMS, 2015

Exemple de design « captologique »

Les assistants vocaux entraînent une perte de choix et de prise de décision

L’émergence des « assistants vocaux » : Apple Siri, 2011

Enceinte connectée Amazon Echo, 2014

« 5 Ways for Marketers to Harness the Rise of Voice », Adobe, février 2018

Design « captologique » & assistants personnels

- Création d’un environnement attentionnel constamment monitoré

- Retrait des interfaces graphiques

- La voix comme organe de contrôle / à contrôler

- Invisibilisation des « prolétaires » des IA

6 —

Que faire ?

Face au design captologique

Le blues des GAFAM, s’il est certes révélateur d’une prise de conscience, doit nous interroger quant à « l’absence » de responsabilité des designers et de la puissance de façonnage des comportements par le design

Le blues des GAFAM

- Tristan Harris (Google) : « Comment la technologie pirate l’esprit des gens »

- Sean Parker (Facebook) : « God only knows what it’s doing to our children’s brains »

- Justin Rosenstein (Facebook) : « Our minds can be hijacked »

- Marc Benioff (Salesforce) : « Facebook should be regulated like cigarette industry »

Vers un business de la morale anti-addiction ?

Tristan Harris, Time Well Spent, 2016–

Limites du « Time Well Spent »

- Sortir de la notion de dépense (« spent »)

- « La technologie » VS les décisionnaires de celle-ci

- Risque de dégoûter les gens du monde dans lequel ils vivent

- Vers une approche « solutionniste » ? (Evgeny Morozov)

- Même champ lexical tech

Hubert Guillaud, « Répondre au design de nos vulnérabilités »

Design captologique

- Affiner la taxonomie de la captologie (« rétro-ingénierie »)

- Sortir du modèle de l’audience et du temps consommé

- Insuffisance de la prise de conscience individuelle

- Quelles réponses en amont ?

Face au design captologique

Des « services » conçus pour y passer moins de temps : aligner les promesses et les modèles économiques

« Filtrez vos résultats de recherche de manière plus intelligente »,

Trainline (ex. Capitaine Train), avril 2014

« De nouveaux super-pouvoirs pour l’annulation de vos billets »,

Trainline (ex. Capitaine Train), mars 2015

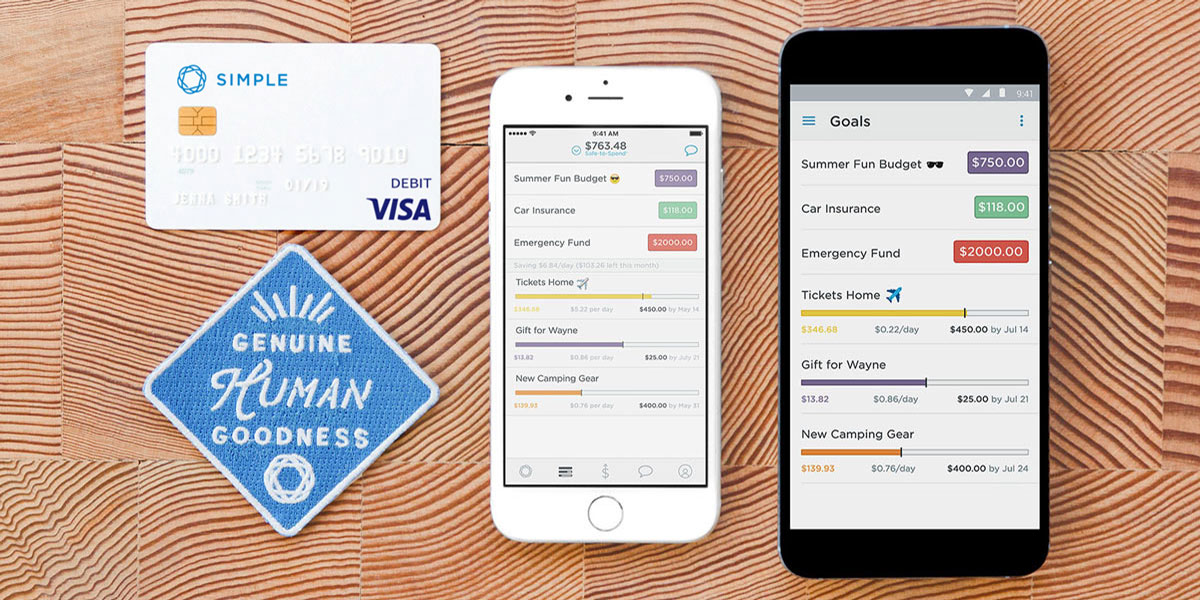

Banque Simple.com, 2009-

Face au design captologique

- Insuffisance du facteur temps

- Idéologie du seamless (« sans friction »)

- Comment sortir de l’homogénisation des guidelines ?

—

Conclusion

—

Quelle reponsabilité ?

« L’histoire du design UX est, jusqu’à très récemment, l’histoire du design définie par d’autres domaines. Notre domaine a d’abord été défini par les ingénieurs car, soyons honnêtes, ce sont eux qui ont inventé Internet. Et leur définition du design – des gens avec des bonnets cools qui mettent des couleurs partout – est encore largement acceptée par une grande majorité des designers. C’est la voie de la facilité. […] Nous avons passé les vingt dernières années à prouver notre légitimité aux ingénieurs qui pensaient que nous étions une perte de temps. Jusqu’à ce qu’ils réalisent que nous pouvions amplifier leur puissance de façon exponentielle. »

— Mike Monteiro, « Design’s Lost Generation », Medium, février 2018

« Un/e designer est avant tout un être humain ;

Un/e designer est responsable de ce qu’il/elle fait au monde ;

Un/e designer valorise les conséquences plutôt que la forme ;

Un/e designer doit à ceux qui l’emploient non seulement son travail mais aussi des conseils ;

Un/e designer se réjouit des critiques ;

Un/e designer s’efforce de connaître son public ;

Un/e designer ne croit pas aux cas marginaux ;

Un/e designer fait partie d’une communauté professionnelle ;

Un/e designer croit à un design diversifié et compétitif ;

Un/e designer a besoin de temps pour réfléchir. »— Mike Monteiro, « A Designer’s Code of Ethics », Medium, juillet 2017

—

Redéfinir l’attention

Ouverture

Attention = Focalisation ?

Kubrick, A Clockwork Orange, Warner Bros, 1972

Spielberg, Minority Report, XXth C. Fox, 2002

Tamahori, Next, P. Pictures, 2007

Redéfinition

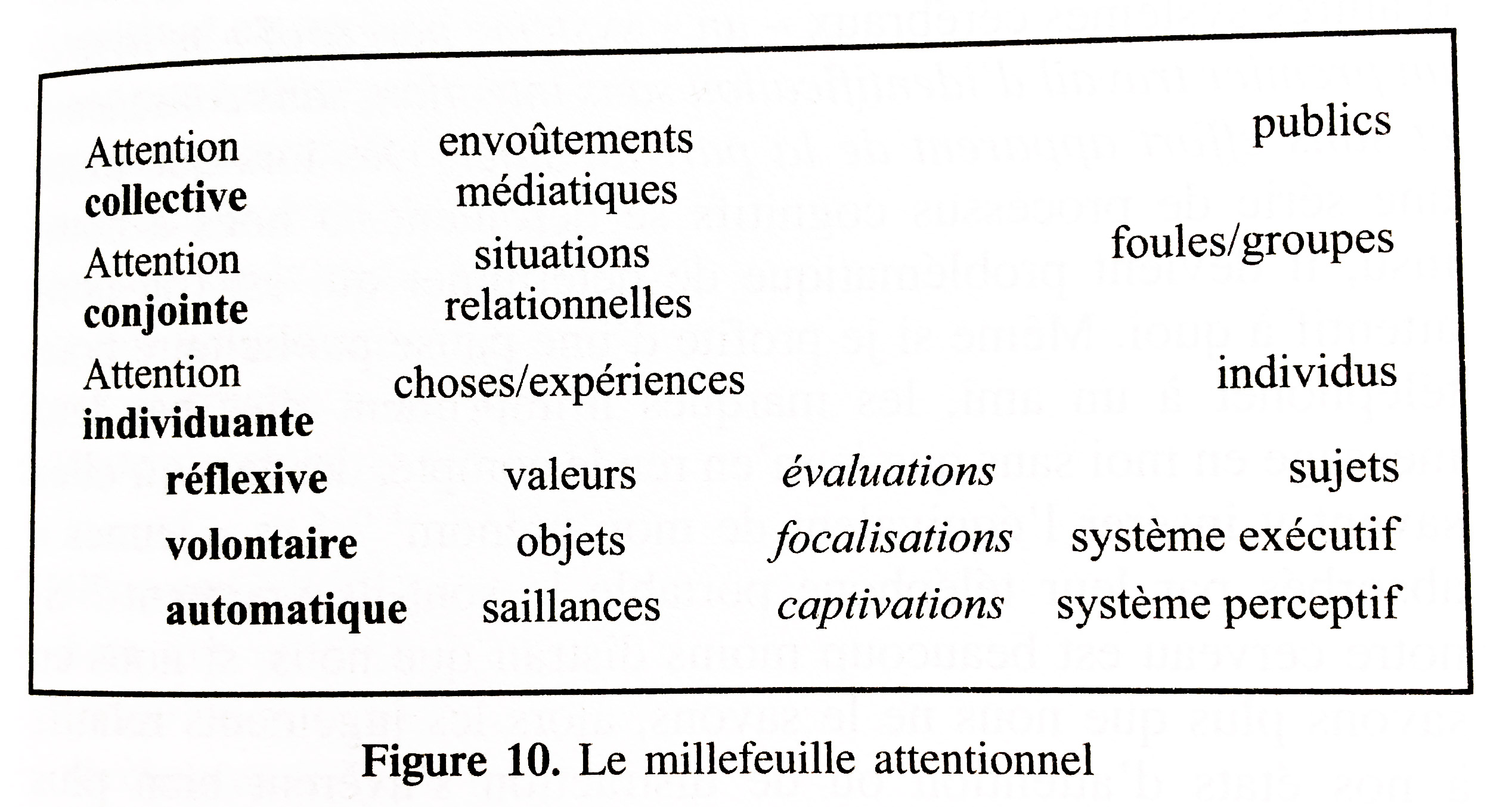

Nécessité de penser une compréhension élargie de la notion d’attention

De multiples formes d’attention (Yves Citton)

- « L’attention présentielle »

- « Micro-politiques attentionnelles »

- « L’attention en laboratoires »

- « L’attention réfléchie »

Yves Citton, de multiples formes d’attention

—

Perspectives

Synthèse & perspectives

- Insuffisance des réponses individuelles (côté réception)

- Gestion des ressources (l’économie) VS questionnement en termes d’environnements (l’écologie)

- Ne pas « pathologiser » à outrance les technos numériques

- On le sait mais ça fonctionne quand même !

- Comment décider des réglementations ?

- Associer design & psychologie

« Rétro-design de l’attention : limites, angles morts et autres propositions »

@AnthonyMasure

www.anthonymasure.com

—

Présentation conçue avec Reveal.js, MIT License

Crédits typo : IBM Plex, Mike Abbink / Bold Monday, 2018